今年はスルメイカが豊漁で漁獲枠が不足し、一部の漁業者から不満の声が上がっています。NHKをはじめとするマスメディアは、イカがいるのに獲れない漁業者の苦境や、増枠を求める必死の訴えを報道しています。また、与野党の国会議員が枠を増やすように働きかけています。これらの声に応じて、農水省は、スルメイカの漁獲枠を、9月と11月の二回にわたり増加させました。増枠を評価する声がある一方で、漁獲枠を場当たり的に増やすことに対する否定的な意見もSNSを中心に見かけます。現状までにわかっている情報をまとめて、漁獲枠の増枠の妥当性とその影響について論じます。

主に参考にしたのは次の資料です。

スルメイカ全系群の資源評価に関する意見交換水産機構資料(https://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/index.files/20250828ikenkoukankai-3.pdf)

スルメイカの資源状態

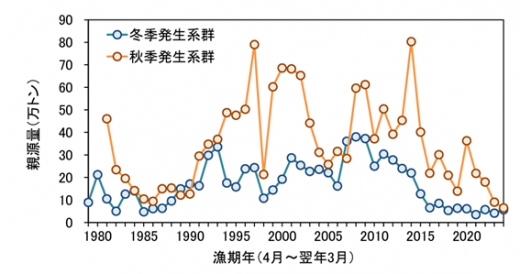

スルメイカは、秋季発生系群(太平洋)と冬期発生系群(日本海)の二つに分けて資源評価が行われています。秋と冬に発生のピークがあり、回遊経路が異なるために、資源評価を分けて行っているのですが、個体群として完全に独立しているわけではありません。

産卵親魚量のトレンドはこの図のようになります。どちらの系群も、2010年代中頃から減少傾向で、現在は低水準に落ち込んでいます。

スルメイカ全系群の資源評価に関する意見交換水産機構資料より引用

持続可能性の観点から維持すべき親資源量の目標値(MSY水準)は、どちらの系群も25.5万トンと推定されています。どちらの系群も資源量が目標水準を大きく下回っています。できるだけ早く目標水準まで、回復させる必要があり、「ちょっと増えたから、多く獲ってしまおう」といえるような状況ではありません。

スルメイカはどれぐらい増えたのか?

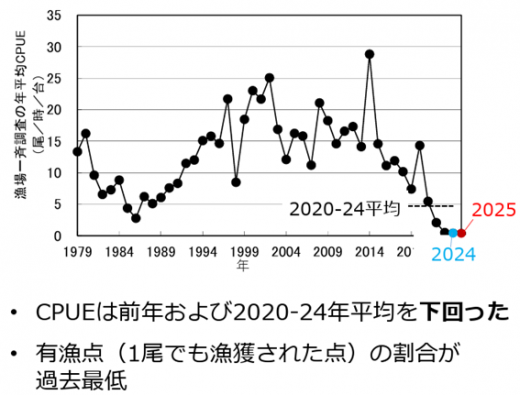

資源評価は2023年までのデータを利用して、作成されています。今、海に生息しているスルメイカは、2025年生まれです。資源変動のトレンドが急に変わった場合には、現在の資源評価では対応できません。そういう場合に頼りになるのが試験操業です。日本の公的研究機関が、毎年、同じ方法(プロトコル)で、同じ定点で、イカの密度調査をやっています。このデータを見ると、イカの発生状況を最近年まで把握することができます。試験操業の結果は、長期漁況予報というレポートにまとめられています。

日本海スルメイカ長期漁況予報

https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/press/pr2025/files/20250731_surume-jpnsea.pdf

日本海スルメイカ長期漁況予報の結果 (スルメイカ全系群の資源評価に関する意見交換水産機構資料より引用)

秋季系群(日本海側)の資源評価結果は、資源は依然として低水準です。資源状態は去年よりも悪くなっています。

太平洋スルメイカ長期漁況予報

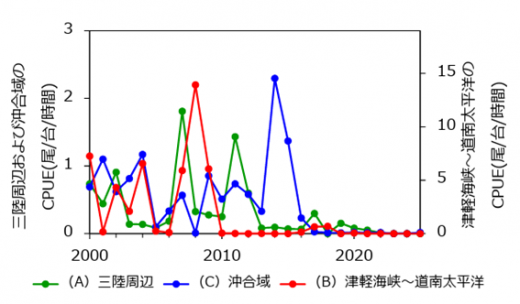

太平洋スルメイカ長期漁況予報の結果 (スルメイカ全系群の資源評価に関する意見交換水産機構資料より引用)

太平洋側については、去年よりは少し増えているのですが、資源量は低水準です。

https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/press/pr2025/files/20250930_surume-pac-2nd.pdf

もし、イカ資源がMSY水準(2013年以前の水準)まで回復しているなら、試験操業でそれが全く察知できないと言うことはあり得ません。このことから、資源は依然として低水準であり、危機的な状況と考えることができます。

なぜ豊漁なのか?

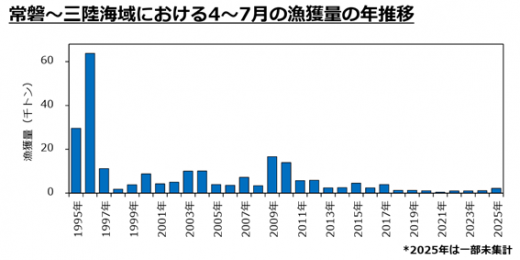

資源は回復していないように見えるのに、なぜ豊漁なのでしょうか。恐らく、「豊漁」の定義に問題があるのだと思います。今年の漁獲が多いのは太平洋北部の一部の漁場のみです。日本海などそれ以外の漁場は、例年並みかそれを下回っています。また、漁獲量が増えている北太平洋漁場の漁獲にしても、資源が激減した近年の中では多かったと言うだけで、資源が豊富だった時代と比較すると、低水準にとどまっています。

常磐~三陸海域における4~7月の漁獲量の年推移 (スルメイカ全系群の資源評価に関する意見交換水産機構資料より引用)

では、漁獲量はどれぐらい増えたのでしょうか。実は水揚げデータは公開されていません。水産庁のサイト(資源管理の部屋)には、漁獲量の状況(毎月更新)へのリンクがあります。リンク先は、水産庁外郭団体の漁業情報サービスセンター(https://www.jafic.or.jp/business/eez/tac/2025/)です。採捕実績をみると、6月までのデータしか公開されていません。つまり、スルメイカが現在までどれぐらい漁獲されたかという情報が公開されていないのです。基礎的な情報が無いので、枠を増やすことの妥当性の検証が難しくなっています。素早く漁獲枠を増やす前に、漁獲量の集計と公開を迅速にすべきではないでしょうか。

11/19現在のスクリーンショット

漁獲枠が足りなくなった理由

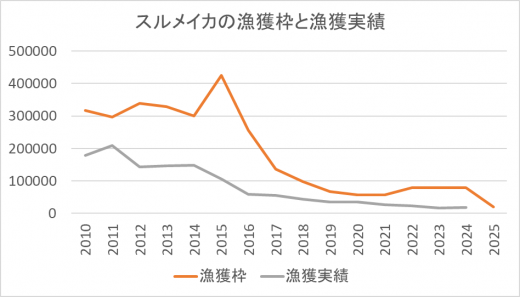

では、なぜ漁獲枠が足りなくなったかというと、2025年から、過剰な漁獲枠を大幅に削減したからです。漁獲が増えたというよりは、漁獲枠が減ったことで、枠が不足しているのです。水準まで下げようとしているからです。こちらの図が、スルメイカの漁獲枠と漁獲実績の推移です。漁獲枠が、常に漁獲実績の倍ぐらいの水準に設定されています。ノーブレーキで獲れるだけ獲っても、漁獲枠が半分ぐらい余っているので、実質的には獲り放題ということです。

スルメイカの漁獲枠と漁獲実績(農水省統計より筆者作成)

過剰だったスルメイカの漁獲枠が、2025年に大幅削減されました。2024年の漁獲実績が18000トンに対して、2025年の漁獲枠は19200トンです。現状の漁獲量を許容している時点で、資源管理としては不十分なのですが、漁獲量との漁獲枠の乖離が少なくして、「現状の漁獲量からあまり増やさずに、それ以上獲れたとしても産卵に回そう」という方針に変更したことは評価できます。

スルメイカの漁獲枠は、主要漁業(沖底、大中まき、大臣許可イカ釣り、小型スルメイカ釣り)と一部都道府県(北海道・富山県)に配分されています。漁獲枠を個々の漁船に配分するのではなく、業界ごとに配分しておくことで、業界内で枠を超えないように調整をすることになっています。どこにも配分されていない漁獲枠は調整枠として国が保管し、枠が配分されていない都道府県の沿岸漁業(定置網)などに配分されます。

| 年 | TAC | 調整枠 | 沖底 | 大中巻 | 大臣釣 | 小型釣 | 北海道 | 富山県 |

| 2020 | 57000 | 10200 | 11000 | 3500 | 13700 | 18600 | ||

| 2021 | 57000 | 11200 | 11000 | 3500 | 12700 | 18600 | ||

| 2022 | 79200 | 23700 | 13300 | 3800 | 14500 | 18300 | 5600 | |

| 2023 | 79200 | 22900 | 13300 | 3800 | 15300 | 18300 | 5600 | |

| 2024 | 79200 | 51800 | 9600 | 1600 | 6100 | 7700 | 2400 | |

| 2025 | 19200 | 3900 | 2600 | 600 | 2300 | 2800 | 1300 | 700 |

| 9/19 | 25800 | 5000 | 3900 | 900 | 2300 | 4900 | 3300 | 700 |

| 11/10 | 27600 | 1200 | 7296 | 986 | 2631 | 5757 | 3698 | 915 |

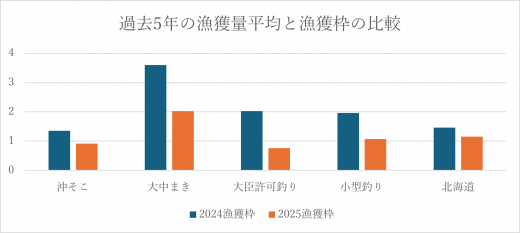

漁業種別の漁獲枠の現状を理解するために、過去5年の漁獲実績と2024年と2025年の漁獲枠を比較してみました。2024年は全ての漁業種において1を上回っています。つまり、実漁獲よりも多い漁獲枠が設定されていたことになります。2025年は全ての漁業種で漁獲枠が大幅に削減されています。沖底と大臣許可イカ釣りの漁獲枠は、過去5年の漁獲量の平均値よりも漁獲枠が低くなっています。また、小型釣りと北海道も過去の平均値をやや上回るレベルなので、何も考えずに漁獲をすると枠を超過する可能性があります。

これまでガバガバだった漁獲枠を現状の水準に近づけたので、それぞれの業界内部で漁獲量を枠内に納めるような調整が必要になりました。小型イカ釣り漁業が、漁獲枠を大幅に超過した一方で、同じような海域で操業をしている大臣許可釣り漁業や、沖底は、漁獲枠を大きく削られたにも関わらず、枠を守れています。

なぜ小型イカ釣り漁業が漁獲枠を超過したかを考察してみましょう。沖底、大中まき、大臣許可釣りは、いずれも規模が大きな大臣許可漁業です。大臣許可漁業は、許可隻数が少なく、国が許認可するので、国が指導をしやすい体制になっています。国が主導で、業界内で漁獲量の調整がされています。一方、小型イカ釣り漁業は都道府県知事許可漁業であり、各都道府県の管轄になります。小型スルメイカ釣り漁業は、複数の都道府県から、約2千隻の漁船が登録されています。小型イカ釣り船は、知事許可漁業でありながら、イカの群れを追って、都道府県を跨いで操業するので、小型イカ釣り漁業として枠が設定されているのです。本来は、小型イカ釣り漁業の組合が内部で漁獲量の調整を行うべきなのですが、実際には、漁獲量の報告すらスムーズに行われておらず、まともな調整をしていたようには思えません。マスコミ報道では、小型イカ釣り漁業の漁業者は漁獲枠に苦しめられる被害者というポジションなのですが、漁獲枠を守るという意識が欠落しているように思います。1997年にスルメイカに漁獲枠が設定されてから、すでに30年近く経過をしています。漁獲量を地域間で調整する枠組みを作るための時間は十分にあったはずです。

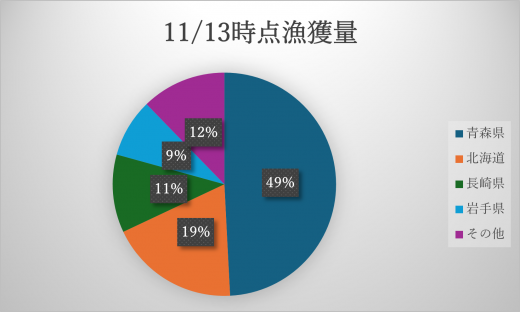

小型イカ釣り漁業の都道府県別の漁獲量が水産庁により公開されています。この図を見ればわかるように、全国的に獲れているのではなく、青森県の漁業者がほぼ単独で枠を使い果たしていることがわかります。当初の漁獲枠が2800トンなのに、青森県に所属する小型イカ釣り漁船が、11/13時点で、3824トンも漁獲をしています。漁獲枠を守る気が微塵もなくて、潔いですね。10/24時点から11/13時点まで、ほとんどの都道府県で漁獲が停止する中で、青森県だけが1225トンも漁獲をしています。それに次いで北海道も獲っているのですが、北海道は道の沿岸漁業の漁獲枠をイカ釣り漁業に融通しているので、全体として漁獲枠を守っているようです。スルメイカの漁獲枠超過問題は、青森県の小型イカ釣り漁業の問題と言えそうです。

令和7管理年度するめいかTAC報告数量より筆者作成

青森県、北海道で約7割をしめています。他の都道府県では、ほとんど獲れていないことがわかります。また、小型イカ釣り漁業以外は、漁獲枠を超過せずに操業をしています。つまり、資源全体が爆増したと言うよりも、太平洋の青森沖に漁場が形成されたのを、青森県のイカ釣り漁業者が漁獲枠を無視して獲りまくったというのが実情でしょう。

スルメイカの増枠に関する論点整理

1)スルメイカ資源は、本来、維持すべき資源水準を依然として大きく下回っている。

2)太平洋北部以外では、スルメイカの漁獲は低調。日本海側は去年よりも悪い。太平洋北部でも、以前と比べれば低水準。

3)漁獲枠を超過したのは小型イカ釣りのみ。漁獲量の約半分を占める青森県の漁獲が超過の主要因。

4)1997年から漁獲枠を設定しているにもかかわらず、小型イカ釣り漁業は、漁獲量を報告し、集計する仕組みが機能していない。

Comments:0

Trackbacks:0

- Trackback URL for this entry

- http://katukawa.com/wp-trackback.php?p=6269

- Listed below are links to weblogs that reference

- スルメイカの増枠の論点整理 from 勝川俊雄公式サイト