Home > 研究 Archive

研究 Archive

IQ方式を導入できない言い訳がお粗末すぎる件について

- 2008-11-16 (日)

- 資源管理反対派

「IQ方式は、お金がかかる」という以外に、3つの理由を挙げているのだが、

どれもお粗末すぎて、ため息が出てくる。

IQ方式について何も理解していないことは明白だ。

IQ制度に反対するにしても、制度を理解した上で反対してもらいたい。

① 操業が各漁業者にゆだねられ漁業団体による管理が行われなくなった場合、水揚げ集中による市場の混乱

現状で漁業団体による管理が機能しているかどうかは、さておき、

IQ制度を導入すると、漁業団体による管理が行われなくなるというのは、意味不明。

ノルウェーだって、組合が主導している細かい操業規制は山ほどある。

業界団体の管理は続けた上で、個人の漁獲量に上限を設ければ良いだけの話である。

また、IQを導入で水揚げが集中するというのは、あり得ない話だ。

個人の漁獲枠が限られているのに、

わざわざ値崩れするような獲り方をする馬鹿はいない。

早い者勝ちの現状では、解禁と同時に漁獲が集中してしまうが、

それを防ぐ効果がIQにはあるのだ。

この反論理由一つとってみても、この懇談会のメンバーが、

IQ制度のことを、全く理解していないことは明白である。

学部生のテストでも、こんな答案は赤点です。

② 各種規制の撤廃・見直しによる操業秩序の混乱

混乱を避けるという口実で、漁業はこのまま衰退させるつもりみたいだが、

水産庁の存在意義はなに?

③ 漁村地区の崩壊の恐れ

なんで、IQを入れると、漁村地区が崩壊するんだよ。

個別漁獲枠を導入して、ノルウェーの沿岸漁村はつぶれたか?

資源管理をしないから、日本の漁村は壊滅状態なのであり、

このまま何もしなければ、今後もどんどん崩壊するだろう。

原因と結果を故意にはき違えているとしか思えない。

なんとか漁業で生計を立てている日本の漁村も、

大型旋網漁船の沖どりの脅威にさらされている。

早さと量で競ったら、大型旋網が勝つに決まっている。

漁村を守るためには、早い者勝ちをやめて、

予め漁獲枠をそれぞれに配分するしかないだろう。

(つづく)

- Comments: 2

- Trackbacks: 0

お金がかかるからIQは導入しません

11月10日のみなと新聞

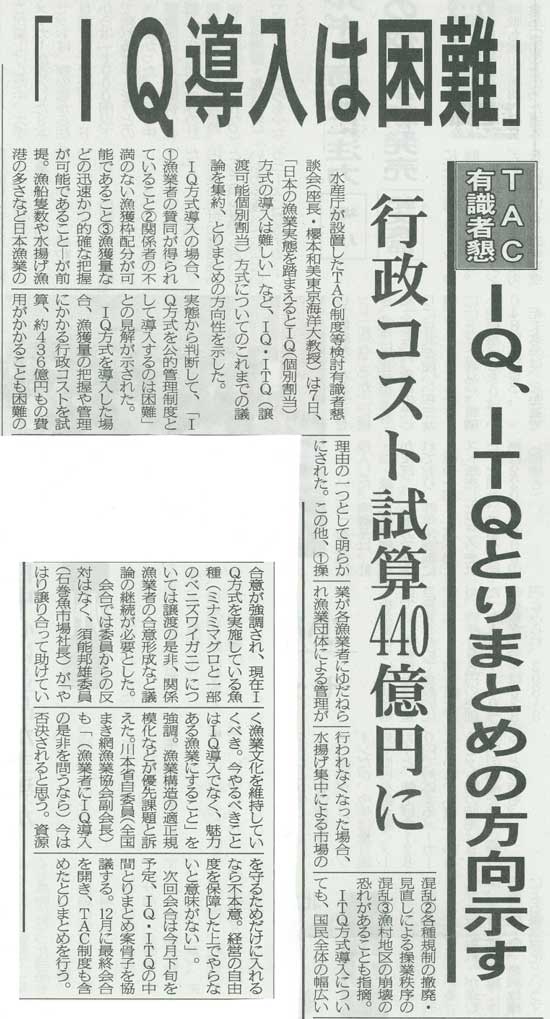

11月10日付のみなと新聞によると、水産庁のお手盛り懇談会が、

「個別漁獲枠制度(IQ制度)は導入困難」と、きっぱり明言をしたようだ。

(この記事は事実に反するという指摘をいただいたので、

最終判断は議事録を見てからにしたいと思います。

でも、主な意見のPDFを見る限り、記事の内容はそれほど外れてはいないと思います。

http://www.jfa.maff.go.jp/suisin/yuusiki/dai5kai/siryo_19.pdf)

IQを導入できない理由を並べているのだが、理論武装がまるでなってない。

1年間、税金使って考えて、出た結論がこれでは、脱力してしまう。

やる気がないのは最初からわかっていたが、

もうちょっとマシな言い訳は準備できなかったのだろうか。

IQ制度の前提条件からして、お粗末だ。

「関係者の不満のない漁獲枠配分」なんて無理に決まっているだろう。

魚を獲りたい人間に対して、魚があまりに少ないために、

早い者勝ちの、無秩序な魚の奪い合いによって、生産性が低下している。

早どり競争を抑制するために、個別配分が必要なのだ。

「関係者の不満のない漁獲枠配分」が無理だから、

IQ制度は導入しないと言うのは本末転倒である。

また、「漁獲量などの迅速かつ的確な把握が可能であること」とあるが、

ノルウェーをはじめとする多くの漁業国は、リアルタイムで漁獲量を正確に把握している。

日本で漁獲量の把握ができていないのは、水産庁の怠慢である。

これを資源管理をやらない口実に使うのではなく、

水産庁に対して「漁獲量の把握に向けた取り組みをまじめにやれ」と言うべきだろう。

水産庁には、漁獲量の把握すら荷が重いということであれば、

資源管理をするための独立した政府組織をつくるべきだ。

漁獲隻数や水揚げ漁港の多さとか言っているが、

漁船数が多いと言っても、大臣許可はたいした数がないし、

知事許可(沿岸)は、自称・資源管理に積極的な漁業組合に業務委託をすればよい。

港にしても、数は多いが、実際にまとまった水揚げがある港はごくわずか。

そのごくわずかをしっかりと抑えた上で、他の漁港にも報告義務をつければよい。

普通に出来ることだし、そもそも、やらないといけないことばかりである。

ただ、漁港の数が多すぎるというのはその通り。

バス停ごとに、コンクリートでガチガチに固めた豪華な漁港がある国なんて、日本ぐらいだよ。

漁業が行われていない廃船係留所みたいなの漁港だって、いくらでもある。

漁港を減らせば、水産土木予算も浮くことになるし、一石二鳥だね。

で、空いた漁港はヨットハーバーにでもすれば良いだろう。

漁業よりも、環境負荷が少なくて、経済効果も大きいので、村おこしにはもってこいだ。

436億円もかかるから出来ませんと言っているのだが、算出根拠はどこにあるんだろう?

ちなみに、97魚種、629系群をITQで厳密に管理をしているニュージーランドは、

漁業者から徴収した資源回復税(Cost recovery levies)の35m$で全てをまかなっている。

1NZ$=55YENとしてたったの19億円だ。

436億円も必要になるのは、組織として非効率ではないか。

仮に、436億円が必要だとしても、がんばって捻出すべきだろう。

だいたい、年間予算が4000億円もあって、

未来の食糧供給に必要な資源管理の費用をケチる理由がわからない。

利用者もいないような漁港建設を控えれば、400億円なんてなんとでもなるだろうに。

漁業者が騒げば、ぽんと600億くれてやるくせに、

あ、追加で600億だから、全部で1200億円か。

(つづく)

- Comments: 4

- Trackbacks: 0

エジプトに鯖輸出

YOUTUBEで、エジプトへのサバ輸出の番組を発見。

これは、なかなか、貴重な画像です。

去年、放映されたのか。全然知らなかったよ。

http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/20th3/

日本から来たサバは、現地の川魚より安いって・・・

日本のサバは、安さ世界一ィィィィィ

日本の漁業は、価格競争力世界一で、誇らしいです。

水産庁の日ごろの努力の結果ですね。

安さ世界一で、ニッポン投げ売り計画は、順調に進んでいます。

銚子・波崎地区では冷蔵庫の新設が計画を含めて相次いでおり、

今後も需要の拡大が見込めそうで、これが魚価を支え、

魚価が高ければ入港する漁船が増える

-こうした理想的な好循環が銚子・波崎で起きているといえそうだ。また、中心魚体が250-300グラムの中で、時折マサバの500-600グラムも混じるようになり

税金で燃油補填をして、未成魚の輸出をサポートして、国民にどんな利益があるんだろうね。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

規制改革と日本の資源管理(無修正版)

10月に農林漁業金融公庫が、他の公庫と合体し、日本政策金融公庫が誕生した。

農林漁業金融公庫時代から続く機関誌AFC Forumの10月号(日本政策金融公庫としての第一号)は、

「規制改革急ぎ水産再生を」ということで、必読です。

http://www.afc.jfc.go.jp/information/publish/afc-month/2008/0810.html

俺がトップバッターで、小松さんに加えて、アミタの有路さんと大水の石原理事という布陣。

この4人でも個々の意見に多様度はあるが、

漁業の現状を何とか打開したいという思いは同じだろう。

この原稿は、8月に学生の航海実習で海に出ているときに、一気に書き上げた。

「いま、この文章を書かねばならない」という使命感に燃えて、暑く書いたのだけど、

AFC事務局の手直しで、かなりぬるくなってしまった。読んでいて、テンポが悪いのです。

俺としては、元の文章の方がしっくりくるので、このブログには修正前のバーションを掲載する。

PDFや印刷物とは、細部が少し違うのですが、こっちがオリジナルです。

規制改革と日本の資源管理

かつては世界一の水揚げを誇った日本漁業は、衰退の一途をたどっている。日本近海の水産資源は枯渇し、漁獲量および漁獲高の減少に歯止めがかからない。日本漁業の生産性が極めて低く、公的資金によって存続している状態だ。

日本では漁業は衰退産業だと考えられているが、世界的に見れば、漁業は成長産業である。持続的に利益を伸ばしている漁業国が複数ある以上、漁業自体が衰退産業なのではなく、日本漁業の構造に何らかの問題があると考えるのが自然だろう。

漁業を持続的に発展させる4つの条件

ノルウェー、アイスランド、豪州など、積極的に資源管理に取り組んできた国は、資源量を維持しながら、漁業生産をコンスタントに伸ばしている。これらの国は豊かな先進国であり、人件費は日本よりも高い。また、国内の水産物市場が小さいため、高い輸送料を上乗せした上で、変動の大きな国際市場で利益を出している。成功している漁業国の共通点から、漁業の持続的な発展に必要な4つの条件が見えてくる。

①個別漁獲枠制度

漁獲枠を漁業者にあらかじめ配分する管理方法を、IQ(個別漁獲割当)制度と呼ぶ。IQ制度には、無益な早獲り競争を抑制し、無駄な投資を抑える効果がある。個人の漁獲量が制限されれば、他の漁業者よりも早く獲る必要性がなくなるからだ。IQ制度のもとで利益をのばすには、重量あたりの単価を上げる以外に方法はない。漁業者は、自ずと価値の高い魚を選択的に獲るよう努力し、結果として漁業全体の利益が増加する。

②譲渡可能性

個人に配分された漁獲枠を、相互に売買することを許可する制度をITQと呼ぶ。譲渡によって、漁獲枠の譲渡によって、漁業から無駄を省き、経済効率を高めることができる。漁獲枠の譲渡をどこまで許容するかは、漁業の方向を決定する上で重要なファクターである。ここでは保守的なノルウェーと、進歩的なニュージーランドの事例を紹介しよう。

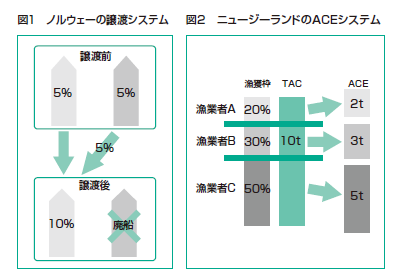

ノルウェー方式(減船する場合のみ譲渡が可能)

ノルウェーは、漁業者の既得権を最優先に考え、過剰努力量の削減のみ目的とした、限定的な譲渡を認めている。ノルウェーでは漁獲枠を漁船に配分しているので、漁業者以外は漁獲枠をもてない。漁獲枠の売買は原則として禁止されているが、漁船を廃船にする場合に限り、他の漁船へ漁獲枠を移転できる(図1)。漁獲枠を他の漁業者に売ることで、採算のとれない漁業者が、漁業から撤退する道筋を作ったのである。

ニュージーランド方式(漁獲枠の自由な譲渡が可能)

ニュージーランドは、経済効率を高めるために、漁獲枠を漁船から切り離した上で、自由な譲渡を認めている。利益率の高い漁業者が漁獲枠を買い集めることで、漁業全体の利益増加する。また、漁獲枠を投機の対象とすることで、外部から資金を調達できるというメリットもある。

ニュージーランドでは、97魚種384資源がITQで管理されている。漁獲枠はTACに対する割合で配分される。ある資源のTACが10トンだったとしよう。20%の漁獲枠を持っている漁業者は、2tの年間漁獲権(ACE Annual Catch Entitlement)を得ることになる(図2)。ニュージーランドでは、漁獲枠の譲渡だけでなく、ACEの売買も認めている。この漁業者は、自分で2tの魚を獲っても良いし、漁獲の権利を他の漁業者に売ることもできる。漁獲枠を売却すると来年以降のACEも手放すことになるが、ACEのみを売却すれば、来年以降もACEを得ることができる。

ACEの売買によって、短期的な操業の自由度が増し、漁業の適応力が高まる。たとえば、燃油価格が高騰し、燃費がわるい漁業者は漁に出ても赤字になるとしよう。赤字の漁業者は、黒字の(燃費の良い)漁業者にACEを売却することで、一定の収入を得ながら、燃油価格が下がるのを待つことができる。ACEの売却が許可されていなければ、赤字の漁業者が利益を確保する手段はない。

ACEの売買を許可すると、漁獲枠の所持者と実際に魚を獲る人間が一致しなくなるので、不在地主問題が生じる。ニュージーランドでは先住民に15%の漁獲枠を与えているが、彼ら自身は商業漁業を行わず、ACEをレンタルして収入を得ている。一方、漁業者の中には、漁獲枠を持たず、ACEを購入して漁業を営んでいる者もいる。

ニュージーランドでは、一つの経営体が保持できる漁獲枠の上限が、35%と定められている。漁獲枠を集中した方が、合理的な操業が可能な種については、寡占化を促進するために、上限を45%まで引き上げている。ニュージーランドでは、規制の範囲内で寡占化が進行しているが、同じくITQを導入している豪州では寡占化の動きはない。ITQにすれば、必ず寡占化が進行するというわけでは、ないようだ。

③予防原則に基づく控えめなTAC

先進漁業国では、科学者が予防原則に基づく控えめな漁獲枠を提案し、漁業者もそれを当然のものとして受け入れる。原因が人為的か否かを問わず、資源が減れば禁漁を含む厳しい措置をとる。たとえば、ノルウェーはシシャモが自然減少したときに、素早く禁漁にして、短期的に資源を回復させた。また、ニュージーランドの主要魚種のホキが加入の失敗により減少した時に、政府がTACを20万トンから12万トンに削減するよう提案した。それに対して、漁業関係者は、より保守的なTACを要求し、TACが9万トンへと引き下げられた。資源状態が悪くなると、価値の高い大型魚が減り、単価が下がる。無理に漁業を続けるよりも、資源回復を最優先させた方が、結果として長期的な利益につながるのだ。TACを早めに削減するのは、合理的な経営判断である。

④厳正な取り締まり

自分が我慢をしても、他の漁業者が根こそぎ獲ってしまうような状況では、規制は守られない。資源管理に実効力を持たせるためには、厳正な取り締まりが必要である。厳正な罰則規定は、漁業者を罰するためではなく、皆が安心してルールを守るために必要なのだ。資源管理が軌道に乗れば、安定した漁業利益がえらるようになる。その段階になれば、リスクを冒してまで、違法行為をする漁業者はいなくなる。

日本の資源管理の現状

①TAC対象魚種が少ない

TAC制度の対象はたったの7魚種しかない。そのうち法的な拘束力があるのはスケトウダラとサンマの2種のみ。他の5魚種に関しては、「中国・韓国との漁業協定が無い現状では、日本人だけ取り締まれない」という理由で法的拘束力を除外している。少なくとも太平洋側の資源に関しては、日本のみで管理できるはずである。多種多様な魚を利用する日本漁業の管理としては、極めて不十分である。

② 早い者勝ちのオリンピック制度

日本のTAC制度は、全体の漁獲枠を決めているだけで、個別に配分されていない。他に先駆けて早く大量に魚を捕れば、自分の取り分が多くなる仕組みである。漁業者間の過剰な競争をあおることから、「オリンピック制度」と呼ばれている問題が多い方法だ。他の漁業者よりも早く獲るために、過剰な設備投資をして、高く売れないことが分かっている小魚まで、根こそぎ獲ることになる。

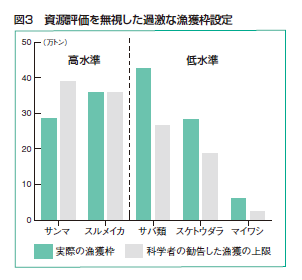

③ 生物の持続性を無視した過剰なTAC

日本では、科学者の勧告を無視した、過剰なTACが慢性的に設定されている。乱獲を抑制するどころか、乱獲のお墨付きを与えているようなものである。特に資源状態が悪いマイワシやスケトウダラで乖離が大きくなっている(図3)。

④TAC超過は野放し

近年、漁獲量がTACを超過する現象が頻発している。昨年2月に大臣許可漁業のサバ類の漁獲量がTACを6.6万トン超過したが、水産庁は自主的な停止を要請したのみであった。その後も、「アジなど」、「混じり」という名前のサバが水揚げされ続けた。また、去年の8月に、知事許可漁業がマイワシ太平洋系群のTACを超過したが、その後も漁獲は続けられ、最終的にはTACの倍近く漁獲をした。どちらの事例も、超過漁獲をした漁業者には何のペナルティーもなかった。

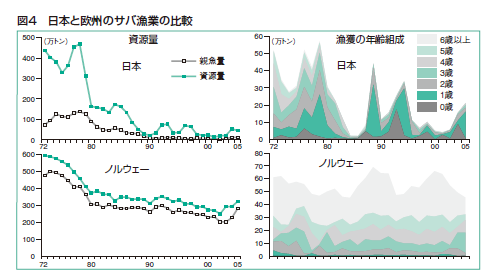

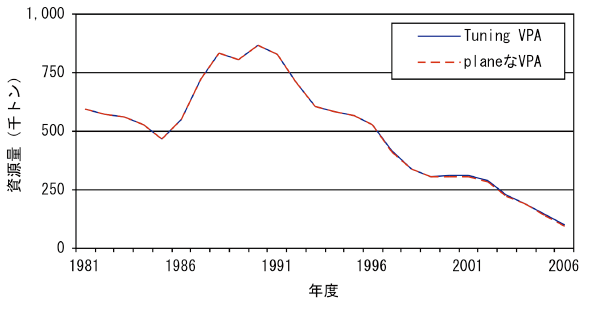

日本とノルウェーのサバ漁業の比較

資源管理をしていない日本と、資源管理をしているノルウェーのサバ漁業を比較してみよう(図4)。日本のマサバ太平洋系群は極めて低い水準にあるが、「漁業者の生活を守るため」に過剰な漁獲枠が設定されている。また、漁獲枠の超過も放置されているので、実質的には無管理状態と言える。日本のマサバは、0歳・1歳で獲り尽くされ、中国やアフリカに投げ売りされている。成熟する3歳まで生き残る個体はほとんどいない。

サバ漁は7月から新しい漁期が始まる。今年も、7月上旬に、大量の水揚げが記録された。漁期はじめにまとめてとっても、港の冷凍能力にも限界があるし、相場も崩れてしまう。漁業者もそのことは理解しているはずだが、資源管理をしていない日本では、値段が上がるまで待つことはできない。魚に価値が出るまで待っていたら、他の漁業者に全て獲り尽くされてしまうからだ。漁業者個人にできることは、他の漁業者よりもより早く獲ることのみである。

国内漁業では大型のサバを安定供給できないので、日本のサバ市場はノルウェーからの輸入に頼っている。ノルウェーは、十分な親を残した上で、全ての年齢の魚をバランスよく利用している。ノルウェーのサバは、夏には脂がのりすぎているが、秋に成熟が進むにつれて体脂肪が減っていく。ノルウェーの漁業者は毎日、試験操業によってサバの成熟度を調べて、日本市場で値段が最も高くなるタイミングで操業に出かける。ITQ制度によって早獲り競争を抑制しているので、単価が上がるまでじっくりと待てるのだ。

規制改革で日本漁業を再生する

日本のTAC制度は、資源管理としての機能を全く果たしていない。資源管理を放棄した日本漁業が衰退するのは、自明の理である。サバ漁業を見ればわかるように、日本漁業は非生産的な操業で、自滅をしている。漁業の生産性を上げるには、「親の敵と魚は見たら獲れ」という姿勢を改めて、魚の価値で勝負する必要がある。その変化を促すには、資源管理によって、早獲り競争を抑制しなくてはならない。

そのために何をすべきだろうか。オリンピック制度のままTACを下げると、早獲り競争が激化して、漁業が破綻する可能性が高い。まず、重要魚種の全てにIQ制度を導入し、違法操業への取り締まりができるよう法制度・組織を整えるべきである。その次に、過剰なTACを徐々に削減していくのが良いだろう。

日本には、資源の生産力と比べて、過剰な漁業者が存在する。IQ制度を導入しただけでは、みんなで貧乏になる以外に選択肢はない。漁業者の生活を安定させるには、数を減らすしかない。ノルウェーのように、漁業からの撤退を前提とした漁獲枠の譲渡を許可すべきだろう。ここまでやれば、漁業は自ずと回復へと向かうはずだ。

漁獲枠の譲渡をどこまで自由化するは、時間をかけて慎重に議論をすべきテーマである。譲渡の自由度を増せば、それだけ経済的な最適化が進む反面、寡占化などの社会的リスクが増大する。日本はどのような漁業を目指すのかを明確にした上で、適切な政策設定をする必要がある。

以上を踏まえた上で、規制改革の二次答申に目を通して欲しい。二次答申では、具体的施策として以下の4点が挙げられている。

(ア)生物学的に計算される漁獲許容水準に基づくTAC設定の厳正化、決定プロセスの透明化

(イ)TAC設定魚種の拡大

(ウ)TACの厳守に向けた合理的操業モデルの樹立

(エ)IQ制度の導入対象魚種の拡大及びITQ制度の検討

これら施策の必要性は、本文章で説明したとおりである。この4つの施策を軸に資源管理を行い、日本の漁業を持続的に利益を出せる産業に再生することが、規制改革の狙いである。

人間の漁獲能力が生物の生産力を凌駕している現状では、適切な資源管理を抜きに漁業の存続は不可能だ。「早い者勝ちで、獲れるだけ獲る漁業」を続ける限り、いくら公的資金を投入しても、日本漁業は衰退をつづけるだろう。ITQ制度を導入し、質で勝負する漁業に切り替えねばならない。日本では、漁業改革の取り組みは始まったばかりだ。今後もしばらくは厳しい時代が続くだろうが、我々は進まねばならない。何も考えず、好きなだけ魚を獲っていれば良かった、幸せな時代は終わってしまったのだ。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

桜本文書を解読する その7

おわりに

規制改革会議の第3次中間とりまとめには、「我が国の水産資源の状況は危機的状況である」、「有効な管理手段として何ら機能しないばかりか、さらなる乱獲を促進している我が国の現行の漁業・管理の仕組み・・・」、「資源のほとんどが枯渇ないし減少している状況で・・・」等々の文言が並んでいるが、これらはいずれも事実に反しており、一般の人々に大きな誤解を与えるものである。

「魚は減っていないし、我が国の資源管理は機能している」と言いたいようだが、

それを真に受ける漁業関係者はいるだろうか。

国産の高級魚は姿を消し、輸入魚が日本市場を席巻しているのが現実である。

「昔は網を下ろせば魚は幾らでも捕れたが、今は一日中探しても魚がいない」というような話は、

どこにでも転がっている。漁船の性能が格段に上がっているにもかかわらず、だ。

むしろ、昔と同じぐらい獲れている漁業の方が希だろう。

海に沢山いる魚を捕れないほど、日本の漁業者は無能ではない。

日本の漁業者は、魚を捕ってくることに関しては実に有能である。

彼らに欠けているのは、魚を残すことである。

漁業者が、乱獲をするのは、資源管理が機能していないからである。

この文章では、TAC制度は機能していると言いたいようだが、

残念ながら、TAC制度を国内で評価する声は皆無である。

水産庁と水産政策審議会が自画自賛をして居るぐらいで、

漁業者、加工業者、研究者のいずれも、「あれでは意味が無い」ということで意見が一致している。

TAC制度で漁獲を止められると思っている漁業関係者などいないのが現実である。

そういう状況で、「魚は減っていない」とか、「我が国の資源管理は機能している」とか、

書かれても何の説得力もないのである。

魚が獲れないから、漁業者はことあるごとに、補助金を要求する。

漁業者と違って、加工業者には補助金はないので、

今年に入ってからも、多くの加工業者が廃業を余儀なくされている。

魚屋はバタバタつぶれ、スーパーの鮮魚コーナーの殆どは赤字だ。

こういう危機的な状況を、桜本先生にも、正しく認識してもらいたいものである。

TAC 制を実施するにあたって最も重要なことは、「ABCの値は(したがって、もちろんTACの値も)合意事項であり、科学的には決まらない」ということを正しく理解することである。「科学的に決まる」ということは「科学的に(私情をはさまず、客観的に、つまり誰がやっても)一つの解が決定できる」ということである。「科学的情報を用いてある事柄を決定する」ということと、「科学的に一つの解が決定できる」ということは同じではないことを理解すべきである。しばしば、「目的関数が決まれば、科学的に一つの解が決定できる」という人がいるが、残念ながらこの人は「どの目的関数を選択するかは科学的には決められない」ということに気がついていない。

TAC制を実施するに当たり最も重要なことは、「科学者の合意事項を尊重すること」だろう。

科学には限界があり、科学者のしめす漁獲枠が常に正しいとはかぎらないのは、当然である。

だからといって、何をやっても良いと言うことにはならないのだ。

「一意に決められない」というのは、今のようにABCを無視する理由には成らない。

法定速度が60kmの道があるとしよう。

この道の法定速度が60kmでなくてはならない理由を科学的に証明できる人間は居ない。

日本の基準で60kmとなっても、他国の基準なら別の速度になるかもしれない。

「61kmじゃだめなの?」とか、言い出したらきりがない。

では、一意に決められないからといって、速度制限は不要かというと、そんなことはない。

一意に決められなくても、何らかの基準は必要なのだ。

ある程度妥当な値が、きちんと明示され、それが守られることが重要なのだ。

日本の外に目を向ければ、科学者の合意事項の重要性は自明である。

科学者の合意事項を尊重している漁業は、確実に生産を伸ばしている。

ノルウェーを初めとする先進漁業国には、

漁獲枠を一意に決められる魔法のような方法があるわけではない。

科学者は、政府や漁業者の圧力に晒されずに、漁獲枠について協議をする。

そして、科学者の合意事項を「科学的決定」と捉えて、尊重するのである。

ICESも、米国も、豪州も、NZも科学者が合意の上で勧告する漁獲枠は一つである。

そして、その1つの漁獲枠を守ることで、漁業を発展させているのである。

日本で資源管理が出来ない理由は、「科学的に一つの解が決定できない」からではない。

不確実性を口実に、科学者の合意事項を無視するから、ダメなのだ。

ABCを無視したいなら、現行のABCに代わる、より良い基準を示す必要がある。

桜本先生は、ABCに対する対案を示さず、現状擁護を繰り返している。

では、現状のTAC設定はどうなっているのかというと、資源量を上回るTACを設定したり、

低水準資源に対して、資源量を現状維持する漁獲量の4倍のTACを設定したり、まるでデタラメだ。

水産庁は、ABCを無視した過剰な漁獲枠設定について、

社会経済的な要因を考慮した結果であると、説明をする。

しかし、どのような社会経済的な要因を考慮した結果として、

その漁獲枠の数字が算出されたのかを示した試しがない。

天下り先の漁業者団体の希望を聞いて、鉛筆を舐めて漁獲枠を設定しているのだろうか。

欧米諸国でも、社会経済的な要因を考慮して、漁獲枠を設定している。

あくまで、対象生物の持続性を損なわない範囲で、経済学者、社会学者が、

根拠を明確にした上で、漁獲枠を決定するのが大原則である。

例えば、米国の場合は、ABC>TACという制約条件下で、

水産資源学者、経済学者、社会学者が協議をして、TACを決定する。

他国でも、たしかに社会経済的要因を考慮しているのだが、

日本のように根拠も示さずに、漁業者に言われるままに、

漁獲枠を野放図に増やしているわけではない。

現在、水産庁は「TAC制度等の検討に係る有識者懇談会」によるTAC制度の見直し作業を実施している。適切なABCの決定方法や、ABCを決定する際の不確実性に如何に対処するかということに議論が集中している(経過については、水産庁ホームページをご覧ください)。まだ、議論の途中であるが、大きく2つの点が変更されることになりそうだ。(1)複数のABCの提示。これは複数の管理シナリオの提示と言い換えてもいいだろう。現行では、1つのABC、1つの管理シナリオしか提示されておらず、これが人々に誤解を与える原因ともなった。(2)TACの期中改訂。資源量の推定精度の向上やABCの決定方法の改善を行ったとしても、資源量の将来予測が大きく外れる可能性を根絶することは困難である。それらの不確実性に対応するためには、厳格なルールの下での TACの期中改訂は不可欠の要件との判断である。

>適切なABCの決定方法や、ABCを決定する際の不確実性に如何に

>対処するかということに議論が集中している

「TACが非公開であり、算出根拠が不明」とか、

「TACを超過する漁獲が野放しで、ルールを守った人間が馬鹿を見ている」とか、

TAC制度は、いろんな方面から非難を浴びている。

もし、現在のTAC制度を改善したいのなら、参考にもしていないABCのあら探しより前に、

検討すべきことはたくさんあるはずだ。

この懇談会の目的は、漁業の未来のためにTAC制度を改善することなのか、

それとも、水産庁の自己弁護のために、ABCのあら探しをすることなのか?

だいたい、漁業組合代表なんて、水産庁からの天下り役員ばかりであり、

人選からして、まともな議論をするつもりがあるようには見えない。

また、ABCの複数化と期中改定で、TAC制度が機能するとは思えない。

一意に決められないから、複数のABCを出せば、問題が解決するわけではない。

複数のABCの中から、誰がどういう基準で、えらぶかが問題だ。

どうせ、一番大きいABCを選ぶだけだろう。

漁獲枠を下げると、漁業者から苦情が出るから、

ABCを増やすことで、ABCとTACの乖離を減らそうという作戦だろう。

ただ、ABCを複数化したところで、現存量を超えるABCなんて出るはずもないので、

これでABCとTACの乖離が無くなるとは思えない。

また、期中改定にしても、重箱の隅をつついているだけだ。

たしかに、今までのように、誰かが怒鳴り込んでくる度に、気前よく漁獲枠を水増ししているよりは、

期中改定に関しても、何らかのルールを作った方が良いのは間違いない。

ただ、それは本質的な問題ではない。

そもそも、期中改定より前に、TACの決定に対する厳格なルールを作るのが先だろう。

TAC設定自体がいい加減なのに、期中改定だけ厳格なルールをつくっても、砂上の楼閣だ。

また、その厳格なルールとやらは、だれがどういう基準で決めるのだろう。

ABCにはさんざんケチを付けているけど、誰が決めても一つに定まるような期中改定のルールは、

作れるとは思えないのだが。改定ルールも複数化するのだろうか。

>1つのABC、1つの管理シナリオしか提示されておらず、これが人々に誤解を与える原因ともなった。

ICESも米国も、IWCのRMPも一つの漁獲枠を提示している。何が問題なのだろうか?

逆に、複数の漁獲枠を出して、上手くいっている管理など聞いたことがない。

「人々に誤解を与える」とは、具体的に誰がどう誤解をしているのかがわからないが、

誤解であれば、専門家が誤解を解くように努力すれば良いだけの話ではないだろうか。

というよりも、水産庁が、印象操作で、必死にミスリードしているように見えるんだけど。

「魚離れ」とか、「TAC真理教」とか(笑)

現行の我が国のTAC制度についても、今後ともさらなる改善を行っていく必要があることはもちろんであるが、正しい現状認識とABC等に関する正しい理解のないTAC制やITQ制への盲信と猛進は、単に社会を混乱に陥れる結果をもたらすだけになるだろう。

「ABC等に関する正しい理解のないTAC制」とは、TACがABCを超えている現状に他ならない。

資源管理の名の下に、乱獲を容認しているから、単に社会が混乱するだけで、

漁業は衰退を続けるのである。

現在のTAC制度は、単なる税金の無駄づかいだろう。

ABCを無視する過剰なTACに対する非難の声は、日増しに大きくなっている。

社会的非難に晒されているのはABCではなく、

根拠も示されず、値もデタラメなTACなのである。

桜本先生には、責任ある委員会の長として、TACの設定根拠を説明して欲しいものである。

自分たちが承認したTACの根拠も示さず、ABCの揚げ足取りをしているだけでは、

科学者としての社会的責任を果たしているとは言えないだろう。

今度もABCを無視し続けるつもりなら、以下の2点が必要だろう。

1)過去に遡り、TACがどうしてその数字になったかを説明すること

2)そのTACが、ABCよりも妥当であることを説明すること

この2点をきっちりやらない限り、幾らABCの悪口を言ったところで、

TACが信頼を得られるはずがはないのである。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

桜本文書を解読する その6

TAC設定魚種の早期拡大は必要か?

以上見てきたように、「科学的根拠に基づく資源管理」の厳格化を強調してみたところで、既に述べた様に、その科学的根拠とするABC自体が合意事項であり、決して科学的に決定できるわけではないということに注意する必要がある。さらに、(1)TAC対象8魚種19系群のうち中位または高位水準にある11系群のうちの多くの系群が、TAC制の適用以前から中位または高位水準にあったこと、(2)TACャ対象魚種以外の44魚種71系群のうちの約半数の36系群が我が国の現行の漁業・管理の仕組みによって、中位または高位水準を維持していること、(3)ABCの値は合意事項であり、科学的に一意に決まるわけではないこと。したがって、ABCの値に対する合意形成のプロセスも当然のことながら複雑となること、(4)TACャの決定には社会的・経済的要素を考慮すべきであるが、どの程度、社会的・経済的要因を考慮するべきであるかについて合意を得ることもまたそう簡単ではないこと。すなわち、もともとTAC制は技術的にも難しい管理手法であると言えること、(5)ABCやTACャの値について合意形成を図るためのプロセスや、TACが遵守されているかの監視等々に膨大な労力と費用がかかること(IQ、ITQになればその労力と費用はさらに増大する)等々から考えると、「TACャ設定魚種を早期拡大」しなければならない正当な理由は見当たらない。むしろデメリットの方がはるかに多いといえる。

水産庁は「日本は漁業が複雑で、魚種も多く、コストがかかるから管理ができません」と繰り返してきた。

しかし、漁業が複雑なのは、どこの国も同じである。

漁業が単純で、すんなりと管理ができた国など、一つもない。

他国は、行政官が国益のために、知恵を絞って、日本よりも桁違いに少ない予算で、

資源管理を導入し、成果を出しているのである。

日本で資源管理ができないのは、漁業よりもむしろ、管理をする側の問題だと思う。

漁獲量が日本の10分の1のニュージーランドは、96種628系群をITQで管理をしている。

http://www.fish.govt.nz/en-nz/Fisheries+at+a+glance/default.htm?wbc_purpose=Basic%26WBCMODEs

漁業者から一律に徴収した「管理費用」で全てまかなっている。

日本は、たった7つの漁業をオリンピック制度で、形式的に漁獲枠を設定しているだけ。

漁獲枠の超過も見て見ぬふりで、漁業生産は落ち込むばかりである。

水産庁は二言目には「金がない」と言うけれど、

余所の国は10分の一以下の予算でまともな資源管理をしているのである。

4000億円も予算がありながら、まともなクオータ制度を作れない役所なんて、

世界広しといえども日本の水産庁ぐらいだろう。

燃油が上がれば、従来の予算の枠内で、何百億円も集めてこれる。

本当に金がない役所に、こんな芸当はできるはずがない。

ノルウェーやニュージーランドは、漁業者が資源管理の費用を全て負担しているのに対し、

日本の水産予算は全て、一般国民の負担である。

こういう状況で、「お金がないから、資源管理できません」なんて、良く言えるものだ。

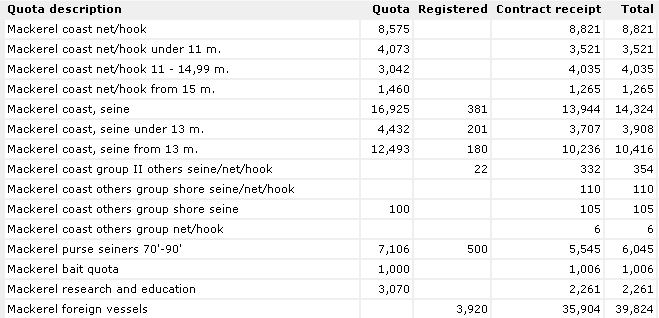

ノルウェーと日本のサバ漁業について、比較してみよう。

水産庁が「漁業が単純だから、日本の参考にはならない」と主張するノルウェーは、

これだけきめ細かい漁獲枠の区分をしている。

http://www.sildelaget.no/kvoteoversikt.aspx

さらに、漁具の規制はあるし、稚魚が多く捕れた海域は閉鎖する。

こういった、きめ細かい規制を積み重ねて、漁業の生産性を高めているのだ。

もちろん、管理費用は漁業者の負担だ。

一方、日本のサバの管理は、マサバとゴマサバという別な種を一緒くたに管理している。

異なる種の漁獲枠をまとめて設定するなど、まともな漁業国ではあり得ない話である。

漁獲枠の区分にしても、大臣許可漁業と知事許可漁業の2つの区別しかない。

禁漁区などないし、サイズ規制もないし、漁具の規制もない。

そもそも、非生産的な小さい魚の漁獲を抑制するどころか、奨励している状態だ。

ノルウェーと日本では、日本の規制のほうが、よっぽどおおざっぱである。

「日本では利用している魚種が多いから管理が難しい」というが、

日本の方がノルウェーよりも管理をしている魚種が少ないのだ。

せめて、ノルウェーと同数の魚種を、同レベルのきめ細かさで管理した上で、

「日本は、魚種が多く、漁業も複雑だから、これ以上はできません」と言うならわかるけど、

日本の方が管理をしている魚種が少ない上に、個々の管理もまるでザルなのだから、

「日本は漁業が複雑で、魚種も多い」というのは言い訳にもなっていないのである。

- Comments: 3

- Trackbacks: 0

桜本文書を解読する その5

「科学的根拠として現行のABCに固執するものではない」→ 自らの非を認めた?

61 ページに、「現在、我が国においては、科学的根拠としてABCを用いているが、・・・、その根拠については、現状のABCに固執するものではない」と記述されている。この記述の意味は、「ABCが計算できるものについては科学的根拠としてABCを用い、ABCが計算できないものについては、他の科学的根拠を用いてTACを設定してもよい」という意味なのか、「現行のABCを科学的根拠としている資源についても、必ずしも現行のABCに固執する必要はなく、他の科学的根拠を用いてTACを決定してもよい」という意味であるのかが不明である。前者はTAC制を現行のTAC対象種以外の魚種に拡張する場合の話であろうから、その妥当性については後述する。

もし後者であるとするならば、この記述は、今までの規制改革会議の主張と矛盾している。なぜなら、いままで規制改革会議は現行のABC を絶対視し、TAC¬=ABCとすべきという主張をくり返してきたからである。上記の記述は、現行のABC を絶対視し、TAC=ABCとすべきという自分たちの主張が誤っていたということを認めたということであろうか?

そもそも漁業者側の主張は「現行のABCの算定方法が納得できない」ということであり、資源量推定値の見直しや、RPS(産卵親魚量当たり加入量)一定という仮定のもとで資源量の将来予測を行い、ABCを決定することに対して懐疑的で、他のABCの決定方法も検討してほしいということであった。至極妥当な要求であるにも関わらず、そのような漁業者の要請は一切考慮しないで、現行のABC を絶対視し、TAC¬=ABCとすべきという主張をくり返してきた規制改革会議が、ここに至ってこのように変節する理由が理解できない。その程度の底の浅い主張であったということであろうか?

文章の意味がわからないなら、規制改革会議か水産庁に、確認すればよいと思います。

「自らの非を認めた?」などと、鬼の首を取ったかような勢いだが、

規制改革会議は、別に現行のABCにこだわってきたわけではない。

乱獲を回避して持続的に漁業ができれば、それでよいわけだ。

そのために、「利用可能な最良の科学情報をもとに漁獲枠の上限を設定すべきだ」と考えている。

利用可能な科学情報がABCしかないなら、ABCをつかうべきだし、

水研センターのABCよりも優れた指標があれば、そちらをつかうのが当然だろう。

現状では、ABC以外の科学的指標が、国内で出てくる可能性は極めて低い。

日本で資源評価ができるのは、水研センターと水試の一部のみ。

そういった人間は、ほぼ全員がABCの決定に関わっている。

資源音痴の水産庁が、独自に科学的根拠のある数字を出せるはずがない。

せいぜい、某お手盛り審議会で非公式協議をして、「根拠は外部に出せないけど、

学識経験者が認めた数字だから、科学的なんだ!!」と言い張るぐらいが関の山だ。

そんなものが科学的根拠と認められるほど、世の中甘くはない。

ABCに代わる科学的指標がでてるはずがないのだから、

科学的根拠を守れということは、結局はABCを守れということになるはずだ。

水産庁サイドの強い希望で、「科学的根拠を遵守するなら、現行のABC以外でもかまわない」

という文面になったらしいが、規制改革会議がこだわっているのは、

「科学的根拠に基づく持続性の確保」だから、別にどちらの記述でもおなじことだ。

また、ABC以外の科学的な指標が出てくるとは思えない現状では、

結局は、ABCを遵守しろと言うことになるのは明白だろう。

どこをどう読んだら、「変節」とか、「底が浅い」とかいうことになるのか、理解に苦しみます。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

桜本文書を解読する その4

「ABCの値は合意事項であり、科学的には決まらない」「生物学的に妥当な目標資源水準など科学的には(生物学的には)決められない」というのが私の持論であるが、紙面の関係もあり、その点についてはここでは触れないことにする(興味のある方は資源管理談話会報(2004)、月刊海洋38(2006)をご参照下さい)。 話を簡単にするために、今、生物学的に妥当な目標資源水準が科学的に(生物学的に)決定できるものとして説明する。例えば、20万トンが生物学的に妥当な目標資源水準であったとする。今、現状の資源水準が10万トンで、20万トンまで資源を回復させる必要があったとする。その時の対応として、本質的に異なる2つの管理方策が考えられる。管理方策Aは20万トンになるまで禁漁する(ABC=0)。管理方策Bは何年かかけて資源水準を20万トンに回復させる、という2つの管理方策である。

資源が多い場合についても同様である。今、資源量が40万トンであれば、管理方策Aは20万トンになるまで最大の漁獲圧で漁獲する(可能な限り獲まくる、ABCは青天井)。管理方策Bは何年かかけて資源水準が20万トンになるように、現状の漁獲量を増やす。

管理方策Aを採用すべきと主張するのであれば、ただ一つのABCの値が科学的に決定できると主張しても誤りではない。ただし、生物学的に妥当な目標資源水準が科学的に(生物学的に)決定できるという条件付ではあるが・・・。しかし、管理方策Aを採用すべしと主張している人は実際には一人もいない(もし、そう主張される方がおられたら名乗りを挙げていただきたい)。科学的にただ一つのABCの値が決定できるとすれば、条件付ではあるが、この場合しかあり得ないことに注意する必要がある。

管理方策Bは何年で資源を回復させるか(最適な資源水準に持っていくか)ということが問題になる。5年で回復させるべき、10年で回復させるべき、あるいは6年で回復させるべき等々いろいろな提案があるだろう。しかし、5年で回復させるのが科学的に(生物学的に)正しくて、6年で回復させるのは科学的に(生物学的に)正しくないということを科学的に論証できる人などいないはずである(もし、論証できるという方がおられたら名乗りを挙げていただきたい)。つまり、何年で資源を回復させるかという議論の中には、既に生物学とは異なる次元の価値観が入り込んでいることになる。多くの場合その期間は社会的・経済的な要因に深く関係して選択されることになるだろう。

すなわち、何年で資源を回復させるかは生物学以外の要因も考慮した場合の合意事項であって、科学的に1つの値が決定できるといった類のものではない。何年で資源を回復させるか、その年数によって、当然ABCの値もすべて異なってくる。つまり、「ABCの値も合意事項であり、科学的に1つの値が決まるわけではない」ということである。「ABCが科学的に決定できない」から、合意形成のプロセスが重要になるのである。「ABCの値も合意事項であり、科学的には決定できない」ということを正しく理解していない人が「合意形成の重要性」を謳ってみても、「合意形成の重要性」を真に理解して発言しているとはとても思えない。

わかりづらい文章だが、要約すると「ABCは科学者の合意事項に過ぎないので無視して良い」ということだ。あまりに時代錯誤な考えである。90年代以降の世界の動きを全く理解しておらず、

「行政官ならまだしも、こんなことを言う研究者がまだいたのか」とかなり驚いた。

80年代以前には、世界中で、科学的アセスメントよりも、漁業者の目先の都合を優先していた。その結果、多くの漁業が破綻したのである。苦い経験から、不確実性があったとしても、利用可能な最善の科学情報を遵守するようになった。たとえば、92年のリオデジャネイロ宣言は、「科学的情報の欠如を口実に管理を怠ってはならない」と明記されている。また、1995年に公表されたFAOの責任ある漁業の行動規範でも同様のことがうたわれている。

現在、利用可能な最善の科学情報とは、「専門家集団の合意事項」に他ならない。日本政府が「これを実行に移さないのは科学軽視である」と他国を非難している。IWCのRMPにしても、科学者委員会の合意事項に過ぎない。桜本氏の考えを捕鯨に当てはめれば、「RMPは科学者の合意事項に過ぎないから無視して、漁業者の希望に応じてRMPで計算された捕獲枠を超過してもよい」ということになる。こんな主張が、通るわけ無いだろう。

また、「5年で回復させるのが科学的に(生物学的に)正しくて、6年で回復させるのは科学的に(生物学的に)正しくないということを科学的に論証できる人などいないはずである」という例は全く現実に即していない。

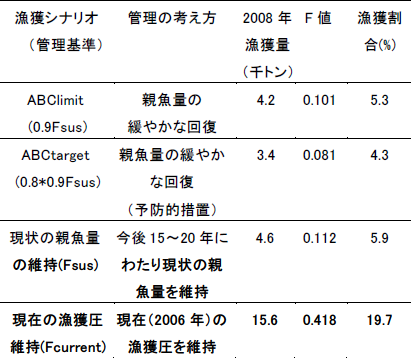

今の日本のTAC設定は「5年で崩壊させるのか、それとも1年がよいのか」というお粗末なレベルである。たとえば、マイワシでは海にいる魚の量を上回る漁獲枠が設定されていた。激減しているスケトウダラ日本海北部系群(参考資料1)の場合、資源量を維持するための漁獲枠4.6千トンに対して(参考資料2)、水産庁の設定した漁獲枠は1万8千トンであり、資源を保護するどころか、もっと漁獲圧を増やして良いという計算になる。

NZでは、ホキ資源が減少したときに、政府は漁獲枠を20万トンから10万トンに削減した。資源の回復を確認した後に、政府が漁獲枠の増枠を提案したところ、漁業者団体は、より早く確実な資源回復を実現するために、もっと漁獲枠を減らすように主張し、結果として、漁獲枠は1万トン削減された。そういうレベルでTAC設定の綱引きがされているのであれば、桜本氏の「漁獲枠は科学のみで決めるべきでない」という反論も理解できる。しかし、日本では、あり得ない過剰な漁獲枠に対して非難の声が上がっているのである。これらのTAC設定を容認してきた委員の長である桜本氏には、資源量を超える漁獲枠が、どのような社会経済学的理由によって、正当化されるかを、説明する義務があるはずだ。「資源回復の早さは科学的に決められない」などと、とぼけるのは、あんまりだろう。

参考資料1 スケトウダラの資源量(http://abchan.job.affrc.go.jp/digests19/details/1910.pdfより引用)

参考資料2 研究者が勧告したスケトウダラの許容漁獲量は、3.4~4.2千トン(http://abchan.job.affrc.go.jp/digests19/details/1910.pdf)。にも関わらず、水産庁が設定した漁獲枠は180千トン。現在の過剰な漁獲圧を更に増やして良いことになる。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

桜本文書を解読する その3

致命的な「基本概念の誤り」

61 ページでは、「現行の我が国の水産資源の管理は、ABCを算定し、漁業の経営その他の事情を勘案してTACを決定している。しかしながら、科学的根拠に社会経済的要因を加味することは、科学的根拠をないがしろにし、それ故、水産資源の悪化と乱獲(過剰漁獲)の悪循環を助長しているといえる」と述べている。すなわち、上記の記述はTACが社会的・経済的要因を加味して決定されること自体を否定している。しかし、社会的・経済的要因を加味しTACを決定すべきことは、TAC法にも明記されており、漁業生物資源の管理を考える際の至極当然な考え方である。例えば、サンマ資源は資源量が極めて大きく、ABCは 200万トン近い。規制改革会議はサンマについても、社会的・経済的要因を加味することをよしとせず、TACャを200万トン近く(2008年TACの約 4.5倍)に設定すべきと主張するつもりだろうか?

サンマの例もさることながら、経済的要因を一切考慮することなく、生物学的に妥当と思われる ABCを計算し、その値をTAC とすることが、「科学的根拠に基づく資源管理の徹底になる」という考え方自体が、根本的に間違がえている。なぜなら、規制改革会議が「科学的根拠」として取り上げているABCの値自体がそもそも合意事項であって、科学的に1つの値が決定できるといった性質のものではないからである。実はこのことを正しく理解している研究者は意外と少なく、そのことが今日の混乱を助長させている大きな要因にもなっている。このことは極めて重要であるので、以下に簡単に説明しておこう。

この文章の是非を論じる前に、ABCの基本についておさらいをしておこう。

法定速度が60kmの道路は、60km以下で走れば良いわけで、

別に60kmぴったりで走らなければならないわけではない。

ABCは法定速度のようなものであり、必ずしもABCぴったりまで漁獲をする必要はない。

0~ABCの間で、社会経済的な要素を考慮してTACを決めればよいのである。

現に日本をのぞく世界中では、そのようになっている。

科学的根拠を遵守するというのは、TACをABC以下に抑えると言うことであり、

サンマのTACは、ABCを遵守しているので問題はない。

問題はサンマ以外の資源である。

水産庁は、サンマ以外の全ての資源に対して、ABCを上回る過剰なTACを設定してきた。

「社会的・経済的要因」を口実に、漁業者から言われるままに、

非持続的なTACを設定してきたのである。

特に、低水準資源ほどABCを過剰に上回るTACが設定されている。

たとえば、激減しているマイワシ太平洋系群には、

2001年、2002年とABCどころか資源量を上回る漁獲枠が設定されていた。

現在、資源崩壊に向かっているスケトウダラ日本海北部系群に関して、

今後15~20年にわたり現状の親魚量を維持する漁獲量が4.6千トンというアセスメントの結果が得られた。

http://abchan.job.affrc.go.jp/digests19/html/1910.html

それに対して、水産庁の設定したTACは18.0千トンである。

科学的アセスメントを無視して、資源量を現状維持できる漁獲量の何倍もの漁獲枠を、

まともな国ならとっくに禁漁をしているような低水準資源に対して設定しているのだ。

そもそもABCを大幅に上回るTACを設定するのは、TAC制度の根幹に関わる大問題である。

TAC制度のパンフレットには、「水産資源の適切な保存・管理を行うための制度です」とかいって、

過剰な漁獲枠を設定しているのは、納税者に対する裏切り行為だろう。

明らかに持続性に反するTAC設定をするならば、その理由をきちんと公開した上で、

国民の理解を求めるのが筋ではないだろうか?

水産庁および水産政策審議会は、社会的・経済的な要因を理由に、

ABCを遙かに上回る漁獲枠を設定している現状について、きちんと説明をする義務があるはずだ。

不都合な過剰漁獲には何もふれずに、例外的にABCを守れているサンマをとりあげて、

「ほら、どこに問題があるんだ」と居直るというのは、明らかに誠意に欠ける。

「漁業者が獲りたがっているから、明らかに非持続的なTACを設定することが至極当然だ」と主張するのが、

日本のお粗末な現状である。

社会経済的な要素を勘案したからといって、ABCを超えてTACを設定して良いことにはならない。

「遅刻しそうで、急いでいるから」などの理由で、制限速度を超えて良いことにしていたら、

実質的に速度規制が無いも同然だろう。

日本の水産資源も管理されていないも」同然なのだ。

規制改革会議はサンマについても、社会的・経済的要因を加味することをよしとせず、

TACャを200万トン近く(2008年TACの約4.5倍)に設定すべきと主張するつもりだろうか?

ABCは、社会経済的な要素を排除して、生物の持続性の観点から漁獲量の上限を定めたものである。

その定義に照らし合わせれば、200万トン獲っても資源の持続性に問題がないなら、

ABCは200万トンにするのが当然だろう。

ただ、ABCが200万トンだからといって、必ずしも200万トン獲る必要はない。

TACは社会経済的要素を加味して60万トンとしても、何も問題はないのである。

重要なことはABC≧TACであることなのだ。

問題なのは、本来のABCの定義を無視して、ABCをつかって出荷調整の道具にしていることだ。

値崩れを防ぐための出荷調整は、TACかもしくは業界団体の自主規制でやるべきである。

規制改革会議は、資源の低下に歯止めがかからない現状を問題視しているのだから、

ABCの倍以上のTACが設定されているスケトウダラ日本海北部系群や、

ABCはおろか資源量を超えるようなTACが設定されていたマイワシのことを批判しているのは自明だろう。

ただ、指摘されたように、規制改革の原文は、社会経済的な要素を考慮すること自体を否定しているように読める。

0~ABCの範囲で、社会的・経済的な要因を考慮してTACを設定することには問題はない。

ABCの超過を問題していることを明確にするように、文面を修正した方がよいだろう。

元の文章:

科学的根拠に社会経済的要因を加味することは、科学的根拠をないがしろにし、それ故、水産資源の悪化と乱獲(過剰漁獲)の悪循環を助長しているといえる

↓

修正案:

社会経済的要因を理由に、科学的根拠をないがしろにした過剰な漁獲枠が設定され、それ故、水産資源の悪化と乱獲(過剰漁獲)の悪循環を助長しているといえる

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

ノルウェー水産業に学ぶ講演会が大船渡で開催

ノルウェー水産業に学ぶ講演会が大船渡で開催

先進的なノルウェー水産業に学ぶ講演会が二十日、大船渡市で開かれた。主賓のノルウェー水産審議会日本事務所代表のハンス・ベター・ネス氏は、乱獲で激減した魚を漁獲制限で復活させた実績から、天然でも養殖でも持続的な資源管理の大切さを強調。“食の安全性” でも市場を席巻する世界戦略を紹介。

水産行政の転換点は大西洋ニシンの激減。乱獲で大不漁となったのを機に漁獲制限を続けたところ、資源が劇的に回復。「無制限操業の失敗を経て、持続的な資源管理の必要性を学んだ」と述べた。

漁獲規制は厳しく、総量だけでなく各漁船に至るまで徹底。漁業団体の圧力もあったが、漁獲制限は最終的に漁業者の利益に結びついたことを強調。このノルウェー方式が、TAC(漁獲可能量)など水産資源管理の世界的評価に結びついたことも説明した。

http://www.tohkaishimpo.com/scripts/index_main.cgi?mode=kiji_zoom&cd=nws3950

ノルウェーの国家戦略は極めてシンプルだ。

1)資源の持続性を最優先に厳しい漁獲規制をする。

2)限られた漁獲量を少しでも高く売れるようにする。

極めて、当たり前の発想である。

漁業が生き残るには、この方向しかないだろう。

そのために必要のは、資源管理と、マーケティングの2つ。

ここに、ノルウェーは国家として力を注いでいる。

厳密な資源管理もさることながら、

ハンスさんのようなひとを、世界中に派遣し、

ノルウェーの水産物のPRにつとめているのもマーケティングの一環だ。

ノルウェーの水産大学は、資源管理学部とマーケティング学部が二本柱だ。

残念ながら、日本漁業には資源管理とマーケティングが完全に欠如している。

水産庁は漁業者が乱獲を続けられるようにがんばっているし、

漁業者は漁業者で値段など何も考えずに、多く獲ることしか頭にない。

グランドデザインを欠いた日本漁業が低迷するのは自明の理であり、

場当たり的に補助金をばらまいたところで、低迷に拍車をかけるだけなのだ。

こういう状況で、補助金をばらまいて漁業への就職者を募ったところで、

増えるのは漁業者ではなく、失業者だろう。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

Home > 研究 Archive

- Search

- Feeds

- Meta

- アクセス

-

- オンライン: 7

- 今日: 1837(ユニーク: 709)

- 昨日: 1682

- トータル: 9831437

from 18 Mar. 2009