Home > 研究 Archive

研究 Archive

水産庁のNZレポートを徹底検証する その9

- 2009-04-06 (月)

- ニュージーランド | 水産庁のNZレポート | 研究 | 資源管理反対派

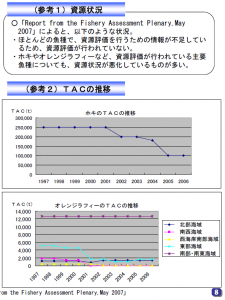

NZでは、資源が悪化しているものが多い

水産庁は、NZでは資源が悪化しているものが多いと指摘しているが、これは事実に反している。NZの資源評価の結果は下の表のようになる。NZでは、資源がMSY水準よりも上かどうかで、資源状態を判断している。いくつかのカテゴリーがあるのだが、MSY以上とMSY未満で、ざっくり分けてみよう。

| 状態 | Condition | 数(176) |

| 不明 | Unknown | 98 |

| OK | Yes1 | 21 |

| ほとんど利用されず | Yes2 | 7 |

| たぶんOK | Probably | 16 |

| OKだとおもう | Possibly | 14 |

| たぶんNO | Probablynot | 4 |

| NO | No | 16 |

資源評価が行われている資源に関しては、MSY水準以上が58系群に対して、MSY水準未満が20系群という結果であった。資源評価している系群の 75%はMSY水準以上が維持できている。75%という数字は、世界的に見ても立派なものだ。「資源評価が行われている主要魚種についても資源が悪化しているものが多い」という水産庁レポートは事実誤認である。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

水産庁のNZレポートを徹底検証する その8

- 2009-04-03 (金)

- ニュージーランド | 水産庁のNZレポート | 漁業改革 | 研究

レポートの右半分にもツッコミをいれてみよう。

NZでは、ほとんどの魚種で資源評価が行われていない?

ほとんどの魚種で資源評価が行われていないということだが、資源評価の結果は、ここにある。そのままだと全体像がわかりづらいので表にまとめてみた。94魚種、176系群の記載があるが、そのうち、資源状態が不明な者は98資源。約半数が不明であった。約半数は資源評価をしているのに、「ほとんど資源評価がおこなわれていない」というのは、不適切だろう。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

みなと新聞に水産学会の記事がでていた

この前の水産学会の発表が記事になっていた。どうせなら、スーツを着ていけば良かった。隣の4面には、お魚マイスター嘉山がアンコウを下ろしている写真が掲載されていた。こちらはスーツなので、少し差をつけられてしまった。

発表内容については、こちらで見られます。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

MSCが増殖漁業を天然魚漁業認証プログラムの対象に

くわしくはここ。

http://www.msc.org/get-certified/fisheries/eligible-fisheries

タイブリなどの完全養殖は守備範囲外。

今回、審査に組み込まれるのは次のような漁業だ。

- Capture-based Aquaculture:マグロの畜養のように、ホタテのように天然個体を獲って、無給餌で育てる養殖

- Culture-based fisheries:サケの種苗放流のようなふ化放流

- Habitat modification :着定場所を造成する養殖

ようやく、北海道のサケとホタテが審査対象になるようですね。

気になる審査基準は、

- 天然個体との交雑

- 魚の給餌、世話環境

- 生息地や野生生態系への影響

だそうです。

認証をゲットして、海外市場での価値を高めて欲しいものです。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

水産庁のNZレポートを徹底検証する その7

- 2009-03-20 (金)

- ニュージーランド | 水産庁のNZレポート | 資源管理反対派

http://www.jfa.maff.go.jp/suisin/yuusiki/dai5kai/siryo_18.pdfのP8

なんか、まともに読めないんですけど・・・

○TACの推定値は毎年変わるがTACを変更しようとすると苦情や訴訟が提起されるため、基本的にTACが変更されることは少ない

これはITQ導入当初(86-89年)の話だね。ここにも書いたように、NZは最初は絶対量で漁獲枠を配分していた。TACを減らすときは、漁獲枠を漁業者から買い取るつもりだったんだけど、漁業が儲かることがわかった漁業者は政府に漁獲枠を売らなくなってしまった。困ったNZ政府は強引に漁獲枠を下げようとして訴訟になって負けたのだ。1990年にNZ政府は法改正を行い、漁獲枠をTACCに対する比率で設定することにした。90年以降は、政府の裁量で自由にTACCを変化させるようになった。で、実際に必要な場合には漁獲枠をちゃんと削減している。今年もHOKIやOrange RoughlhyのTACCが削減したが、NZ政府関係者に確認したところ、訴訟は起きていないという話だ。

訴訟によって、漁獲枠が変えられなかったのは過去の話であり、この問題はすでに解決済みなのだ。

○ITQは、経済政策としては成功したが、資源管理としては機能していない。

NZは混獲種も含めてITQを導入しているので、資源評価ができていない(していない)種も多い。情報が少ない非漁業対象種にも予防原則から、漁獲枠を設定しているのである。漁業対象種以外に漁獲枠がないほとんどの国に比べれば、非常に進歩的だ。資源評価ができている種については、85%がMSY水準以上という評価が得られている。ほとんどの資源は持続的に有効利用できる水準に維持されているのである。NZは、もっとも厳格な資源管理としている国の一つです。一方、日本は何もしていないに等しいレベル。NZの資源管理も100%ではないが、少なくとも日本とは比較にならないぐらいちゃんとしている。

NZは環境保護団体が強いから、世界最高水準の保護をしていても、国内では漁業省は厳しい非難にさらされている。こういう外圧があるから、高いスタンダードを維持できるという側面もあるだろう。日本のNGOも頑張ってほしいものだ。

○漁獲量が割当量を超過した場合に賦課される罰金は、浜値等よりも低くなることがあり、結果として過剰漁獲を誘発。

これも解決済みの問題。漁獲量が割当量を超過した場合にはDeemed Valueという罰金を払うことになる。いくつかの魚種でDeemed Valueが浜値よりも安く設定されており、モラルの低い漁業者が漁獲枠を無視して水揚げをして利益を上げた。ただ、これはDeemde Valueが導入された初年度のみであり、翌年にはこの穴はふさがれた。NZ政府は、Deemed Valueの設定には細心の注意を払っており、現在もDeemed Valueが乱獲を誘発するようなレベルに設定されている魚種はない。

解決済みの問題をあたかも現在進行中のように見せかけている。情報が古いのか、故意の印象操作なのかは不明だが、もうちょっとまともな資料を使ってほしいと思う。また、このレベルの資料にはツッコミを入れられるような有識者でなければ、集めて議論をさせる意味がないだろう。

我々、日本人は、NZの漁業関係者が、これらの問題を解決していったプロセスに着目し、そこから自己改革の重要性を学ぶべきだろう。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

成田の水産物輸入

- 2009-03-16 (月)

- 流通・消費

月末の講演のための資料集めに追われています。

相変わらず、ピンチです。

本当は、ブログなんていじっている場合じゃないんだけど、WordPressおもしろすぎ。

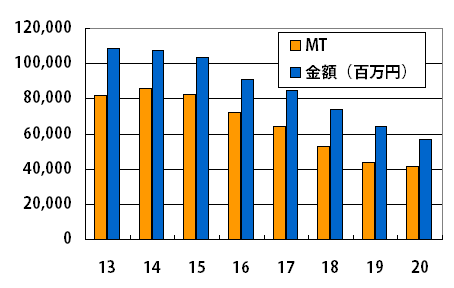

輸入について調べているんだけど、この減り方は、マジ、ぱねぇっす。

某社の買い付け担当者が、「本当に買えない!!」と嘆いていたのも肯ける。

これは成田の水産物輸入なんだが、毎年10%ぐらい減っている。

養殖の餌とかは船で大量で輸送されるのに対し、高級鮮魚は空輸される場合が多い。

成田の輸入が激減しているということは、高級鮮魚の輸入減を示している。

ここまで壊滅的とはおもわなかった。ちゃんと情報を集める必要があるな。

国産魚の漁獲なんてサンマぐらいしか増やせないんだから、いったいどうなるんだろう?

水産物の大幅値上げで、庶民はやむを得ず魚離れになるのだろうか・・・・

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

水産庁のNZレポートを徹底検証する その6

漁村への影響 漁業のみに依存した村は少なく、漁村への影響は考慮せず

漁業に依存した村は存在し、そのいくつかは衰退している。 ウェリントンの北部の漁村は消滅したとか、 そういう話はちゃんと調べればいくつも出てくる。 これは日本の沿岸漁業にとって重要な問題なので、 きちんと論じておく必要があるだろう。 まず、バックグラウンドとして、ITQを導入した当時のNZの状況をおさえておこう。

戦後のニュージーランドは、イギリスを主な貿易相手国とする農産物輸出国として発展し、世界に先駆け高福祉国家となる。しかし、1970年代にイギリスがECの一員としてヨーロッパ市場と結びつきが強まり、ニュージーランドは伝統的農産物市場を失い経済状況は悪化した。さらに、オイルショックが追い打ちをかけた。国民党政権は農業補助政策を維持する一方、鉱工業開発政策を開始するなど財政政策を行うもいずれも失敗し、財政状態はさらに悪化した。 wikipedia

政府による統制経済・補助金行政によって、国の財政が悪化し、80年代には首が回らなくなった。 その結果、国として、補助金行政からの方向転換を余儀なくされたのである。

NZの沿岸漁業は、そもそも生産性が低く、補助金に依存していた。 国が財政破綻した時点で、経済的に成り立たない漁村の運命は決まったのである。 これらの漁村の衰退は、ITQの導入よりむしろ補助金行政の終焉に起因する。

NZでは、ITQの導入に際して、漁獲枠を実績配分した。 今後はオークションに切り替えるようだが、今まで基本的に過去数年の実績ベースで配分してきた。NZの多くの資源を回復させて、それに伴い商業漁獲枠(TACC)が増加した。 NZの漁獲枠は、TACCに対する比率で設定されているので、 TACCの増加に応じて、個々の漁業者の漁獲枠は増加をしたはずだ。 ITQによって、小規模漁業者の権利が剥奪されたという考えは誤りである。 小規模漁業者にも、そこで漁業を続ける権利もあったし、漁獲枠も与えられていた。 にもかかわらず、いくつかの漁村は消滅したのである。 ITQによって小さな漁村がつぶれたのではなく、漁業者が移動をしたのである。いくらITQでもあまりに非経済な漁村を救うことは出来ないのだ。 NZでは国内に魚の需要はあまりない。 国際市場で価値を上げることが、資源の有効利用につながるのである。 交通の便が悪い小規模漁村に水揚げしても、魚に経済価値はつかない。 限られた自然の生産力を、経済的に有効利用するには、 むしろ、空港や加工場へのアクセスが良い場所に水揚げすべきである。 たとえば、サンフォード社の魚市場は、オークランド中央部から車で10分ほどの場所にあり、 空港へのアクセスも良い。この魚市場は、小規模漁業者からも魚を買い取っている。 こういう場所に水揚げすれば、安い国内価格ではなく、適正な国際価格で買い取ってもらえる。 労働力の移動が起こるのは当然だろう。 遠隔地で水揚げされた魚は、移動のコストがかかるので、必然的に地産地消になる。 人が生きていくには、魚以外のものも必要だ。 漁業しか産業がないような場所で、地産地消しかできない漁村は、 輸入だけをする国のようなもので、経済的に成り立たない。 遠隔地の漁村で地産地消というのは、構造的に破綻しているのだ。

例外は、観光地など、地元での水産物消費で外貨が稼げる場合のみだろう。 遠隔地地産地消漁業は経済的に成り立たず、維持するには、公的資金が必要になる。 その価値はどこにあるのだろうか? 地産地消の漁村を維持したところで、外部の人間には何のリターンもない。 むろん、国益上重要な漁村も存在する。離島の漁村は、国防上、実に重要である。 これらの漁村を維持するための離島政策をNZ政府はきちんと実施している。 NZを代表する離島としては、チャタム島がある。 この島は、アワビの名産地で、毎年、シーズンになると大勢の漁業者が飛行機に乗ってやってくる。 この島の漁獲枠は、公的機関が運営していて、漁業の収益は地方自治体に入る。 漁業からの税収で、学校や病院を建てることができたそうである。 離島の魚の利益が、その地域に入る仕組みをつくることで、地域経済を維持しているのだ。 地域コミュニティーを維持する手段として、漁獲枠を地域に与えるのは有効であろう。 では、日本の離島はどうかというと、まるで駄目。 小松さんがいろいろと計算していたのだけど、日本のEEZの8割は離島の存在による。 しかし、離島に水揚げされる水産物はごくわずかに過ぎない。 離島によって得たEEZの漁獲のほとんどは本州の港に水揚げされ、離島の経済に全く寄与しない。 俺には、今の日本の漁業システムが、遠隔地の漁村の維持に適切だとは思わない。 声が大きな地域に、場当たり的にあめ玉を配っているだけじゃないか。 「漁村の存在」を理由に、資源管理に反対する人間は多いのだが、 肝心な「漁村をどのように維持するか」という戦略は皆無であり、 本気で漁村のことを考えているとは思えない。 NZの経験は、実に示唆に富むものである。 まず、漁業の経済性を向上させ、持続的に利益が出せるようにする。 その上で、国益上重要な地域を特定し、その地域を漁業で維持できるような仕組みを導入する。 実に、合理的ではないか。 米国もITQの導入を進めているが、管理システムのなかで「地域への配分」というのが、 かなりのウェイトをしめるものになりそうだ。後だしジャンケンだけに、米国はよく研究している。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

水産庁のNZレポートを徹底検証する その5

- 2009-03-03 (火)

- ニュージーランド | 水産庁のNZレポート | 資源管理反対派

漁船の減少

ITQの導入以降、NZの漁船数は4割減少した。

減少の大半は10m未満の小型船である。

一方、40m以上の中型船・大型船の数は倍増していいるので、漁業者の減少は1割であった。

漁船の総トン数は、むしろ増えているかもしれない。

日本の漁船数は3割減少である。

特に大型の漁船ほど、減少率が大きいことがわかる。

|

NZ

|

|||||

|

<10m

|

10~40m

|

40-70m

|

70m>

|

total

|

|

| 1988 | 2137 | 1060 | 123 | 88 | 3408 |

| 2001 | 940 | 880 | 190 | 166 | 2176 |

|

日本

|

|||||

|

<5t

|

5-200t

|

200-500t

|

500t>

|

total

|

|

| 1988 | 131948 | 28822 | 1378 | 57 | 162205 |

| 2001 | 94976 | 25037 | 807 | 12 | 120832 |

NZの漁船数の減少は、漁業の衰退ではなく、大型化・効率化という産業構造の変化である。

ITQ導入当時は、沿岸資源が乱獲により疲弊していたので、

小型漁船の減少はITQが理由とはいえないだろう。

何もしなければ小型船はもっと減っていたはずだ。

一方、日本の漁船は全てのサイズクラスで減少しているが、

特に、大型船ほど減少率が激しい。

日本の漁船の減少は、産業の衰退、弱体化の表れである。

また、日本の小型漁船の減少率が低いのは、

年金生活の60歳以上の人間が漁業にとどまっているからである。

企業だったらとっくに倒産しているような状態である。

漁民であるか否かにかかわらず、経済活動の一環として割当てに対する投資が行われており、割当ての集中が継続

割り当ての集中があるのは事実。また、外部からの投資もある。

トップ10企業による漁獲枠の保持率

1987: 67%

1999: 82%

そもそも、ニュージーランドは、政策的にこの方向を目指していたのだ。

ニュージーランドをはじめとする多くの漁業国は、大企業かを国策として進めている。

世界の水産市場で勝負するためには、効率的な経営戦略が要求されるからだ。

大企業化のスケールメリットと、漁獲枠取引の自由化による外部資金調達によって、

国際競争力を高めようという戦略なのだ。

NZの割り当ての集中や、外部からの投資は、制度設計によるものである。

日本はこれらを望まないのであれば、そうならないITQの制度設計をすればよい。

漁獲枠保有の上限を下げるだとか、地域(漁協)に譲渡不可能な枠を一定量を配分しするとか、

いくらでもやり方はあるはずだ。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

水産庁のNZレポートを徹底検証する その4

- 2009-03-02 (月)

- ニュージーランド | 水産庁のNZレポート | 資源管理反対派

漁業者数、漁船数ともに減少

水産庁&御用学者は、「ITQをやると漁業者が激減する」と脅しをかけている。

でも、ITQで実際にどの程度漁業者が減ったという具体的なデータは示さない。

「漁業者の数はかなり減少したということでございます」とあたかも資源管理によって漁業者が減ったかのように説明しているが、

実際にITQの導入でNZの漁業者がどれぐらい減ったのかを見てみよう。

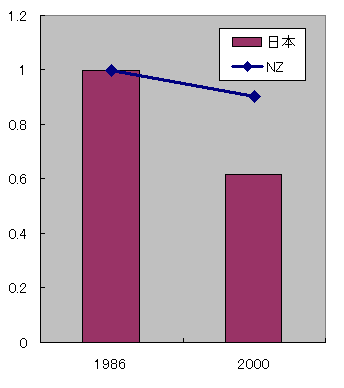

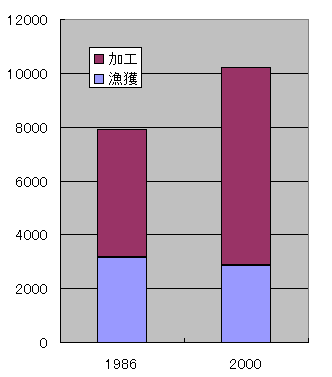

下の図は、NZがITQを導入した1986年から2000までの漁業者数を比較すると、

日本が4割減少でNZは1割減少。ITQを導入していない日本の方が明らかに減っているんですが・・・

もう一つ、おもしろいデータを示しておこう。

漁業に携わっているのは漁業者だけではない。

加工もまた、漁業による雇用である。

NZの漁業者と加工業者の合計はこんな感じ。

加工も含めれば、NZ漁業の雇用は増えているのだ。

人間の漁獲能力が自然の生産力を遙かに超えている現状では、

魚を捕る人間はそれほど必要ではない。

過剰な漁業者は、資源を持続的に利用していく際のリスクでしかないのだ。

漁業を成長させる鍵は、自然の生産力をいかに高く売るかである。

上の図からわかるように、NZの漁業は全体の雇用を増やすと同時に、

過剰な漁獲分野から、必要な加工分野へと労働者が移動することで、

「多く獲る漁業」から、「高く売る漁業」へと、産業構造が変化した。

資源管理は、単に魚を守るというレベルの話ではない。

ITQは漁業者のインセンティブ(動機付け)を変え、

持続的な産業構造への自己改変を可能にするのだ。

乱獲を放置している日本では、漁業生産は下り坂だから、

加工・流通も、漁業者と同じかそれ以上に減少している。

何もしなければ、10年後には流通業者は半分以下になりそうな勢いである。

日本の漁業者は60歳以上が大半で、50代が「若手」という浜もある。

沖合い漁船の乗組員は、インドネシア研修生に置き換わっている。

沿岸も沖合も、新規加入が途絶えて、縮小再生産にすらなっていないのである。

ITQを入れようが何をしようが今後も確実に漁業者は減る。

このまま何もしなければ、あっという間に半分以下になるだろう。

資源管理をしなければ、漁業は産業として成り立たず、雇用が減少する。

漁業者を減らすためにもっとも有効な手段は、資源管理をしないことだ。

逆に、漁業者の減少を食い止めるために必要なことは、

適切な資源管理による漁業生産額の安定である。

そのためにITQが有効な手段であると言うことはNZの事例からも明らかである。

「漁業者の数はかなり減少したということでございます」などと印象操作をせずに、

日本漁業の危機的状況を認めた上で、漁業の雇用を増加させたNZから謙虚に学ぶべきである。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

水産庁のNZレポートを徹底検証する その3

- 2009-03-01 (日)

- ニュージーランド | 水産庁のNZレポート | 資源管理反対派

木島資源管理推進室長

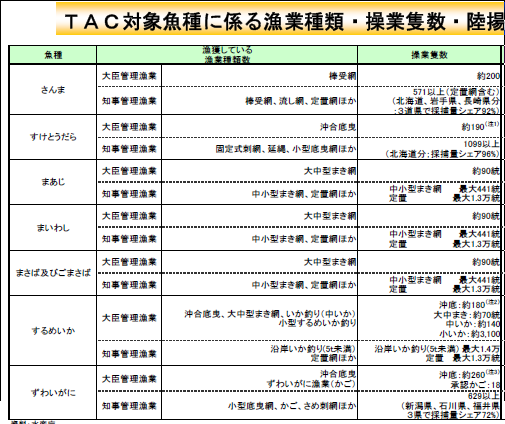

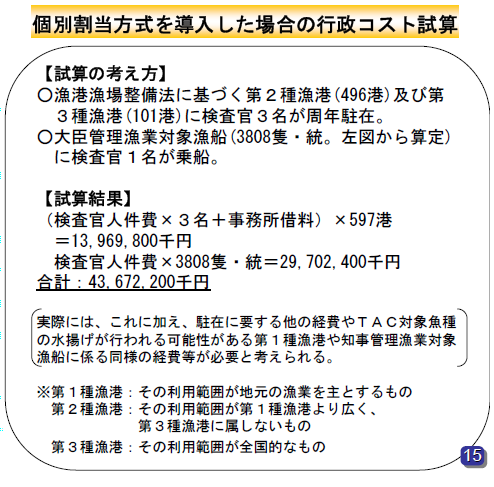

まず、一つ目に、漁獲量を迅速かつ正確に測るためにはたくさんのコストがかかりますよということでございます。これについては、右下の枠を見ていただきたいのですが、仮にまずは水揚げ港に人を張り付けましょうということを考えてた場合に、2種漁港、3種漁港の約600港に人を張り付ける、さらにニュージーランド、オーストラリアがしているような漁船に人を乗せましょうとのことを考えた場合には、今、ミナミマグロでやっているように清水と同じようなことをやった場合には、港の張り付け分が約140億円、それから船に人を乗せるといった場合には、約300億円と合計で少なくとも約440億円もの費用がかかりますよと。

http://www.jfa.maff.go.jp/suisin/yuusiki/dai5kai/giziroku_05.pdf のP11

このように、水産庁サイドはIQを入れると金がかかるぞと脅しているわけだが、

300億円というのは全くのデタラメだ。

少なくともニュージーランドと同じことをやったらこんな金額にはならないですよと。

このときに示していた資料は、

http://www.jfa.maff.go.jp/suisin/yuusiki/dai5kai/siryo_18.pdf のP15だろう。

右下にTAC漁業の漁船数の一覧表がある。

大臣許可漁業の漁船では、小型のイカつり船が3100隻と群を抜いている。

これらの大半は10トン以下の小型船であり、監視員が乗船するスペースは無い。

これらの小型イカ釣り漁船をのぞけば、大臣許可漁船は700隻に過ぎない。

NZと同じ運用をするなら、監視員は全体の10%で70隻となる。

下の水産庁試算の3808隻の部分が70隻に減るので、

全体の額は546000千円(=29702400/3808*70)となる。

NZと同じように監視員を乗船させると300億円かかるというのは、全くの嘘だ。

NZとおなじ運用をするなら、乗船監視員の経費は5億円程度である、

また、この費用はNZでは業界の自己負担である。

ITQをやりたくないから、法外な予算をふっかけたのだろうが、

その前提があまりにもお粗末である。

こんなでたらめが、通るはず無いだろうに・・・

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

Home > 研究 Archive

- Search

- Feeds

- Meta

- @katukawa からのツイート

- アクセス

-

- オンライン: 15

- 今日: 1479(ユニーク: 506)

- 昨日: 1682

- トータル: 9831079

from 18 Mar. 2009