勝川俊雄公式サイト

WCPFC北小委員会が終わったようです

- 2015-09-03 (木)

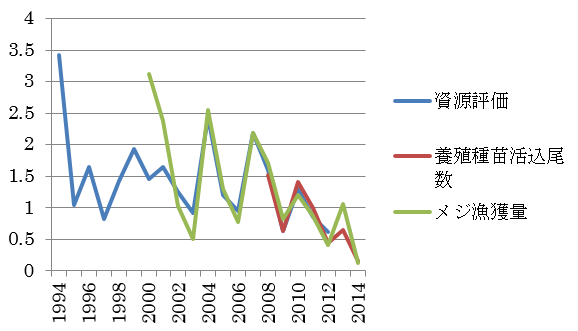

- クロマグロ

太平洋クロマグロの資源管理に関する国際会議(WCPFC 北小委員会)が9/1-3まで開催されました。クロマグロの資源評価は、2年に一回行われます。最新の資源評価は2014年で、次回は2016年です。今年は谷間の年に当たるので、普段であればしゃんしゃんでした。しかし、クロマグロの新規加入が劇的に低下していることから、議論が紛糾しました。

下の図はクロマグロの新規加入量の指標です。急激に減少していて、2015年はさらに悪くなりそうです。(水産庁と巻き網業界以外の)関係者の間で、資源の存続に対する危機感が広がっています。米国は親魚を含む規制を再検討して、長期的な回復計画を提案しました。メキシコは、国際合意を待たずに漁獲枠を自主的に削減すると宣言しています。壱岐や対馬の一本釣り漁業者は産卵期産卵場での漁獲を自主的に禁漁しました。

日本は、クロマグロの新規加入が減少した時に適用される緊急ルールを提案しました。すでに新規加入が激減しているにも関わらず、「緊急時のルールを2016年に議論しましょう」と提案しているのだから、危機感が欠如しています。すでに火が燃え広がっているのに、火事になったらどうするかを悠長に相談しているようなものです。しかも、この緊急ルールはそもそも2年前に決めておくべきだったのです。

こちらに2013年の決定事項があります。

http://www.wcpfc.int/system/files/CMM%202013-09%20CMM%20for%20Pacific%20Bluefin%20Tuna.pdf

2ページ目に次のような記述があります。

-

CCMs, in particular those catching juvenile Pacific bluefin tuna, shall take measures to monitor and obtain prompt results of recruitment of juveniles each year. An emergency rule shall be developed in 2014 which stipulates specific rules all CCMs shall comply with when a drastic drop of recruitment is detected.

新規加入が劇的に減少したことがわかったときに、全ての加盟国が従うべき緊急ルールを2014年に開発する。

今回の会議で議論をした緊急ルールは、2014年に決めることになっていたのです。議長が議事から外したために、実際には議論をされませんでした。2013年の時点では新規加入はそれほど悪くないと考えられており、将来のリスクに備えようということでした。この時点で緊急ルールを決めていれば、今年は緊急ルールが発動して、資源の減少にブレーキがかかったかもしれません。議論を先送りしている間に、緊急時が現実のものになってしまったのです。2016年に緊急ルールが合意できたとしても、実際に緊急ルールが適用されるのは2017年以降でしょう。後手後手の対応によって、どこまでも水産資源が減っていくという、日本漁業ではおなじみの光景が繰り返されています。

俺が疑問に思うのは次の二点ですね。

- なぜ2014年に緊急ルールを議論をしなかったのか。(北小委員会議長の宮原氏が答えるべき質問です。)

- 水産庁は現在の新規加入の激減は緊急時ではないという認識なのか?

- Comments: 2

- Trackbacks: 0

水産庁の国会答弁を徹底検証(その2)親が減った原因は?

- 2015-08-21 (金)

- クロマグロ

今日は親魚が減った原因について検証します。水産庁は次のように答弁しました。

○政府参考人(本川一善君)

太平洋クロマグロの未成魚の発生につきましては、親魚の資源量にかかわらず、環境要因に左右されるところが非常に大きいと認識しております。

先ほど申し上げましたように、北太平洋まぐろ類国際科学委員会、ISCという科学者の方々の集まりの場では太平洋クロマグロの親魚資源が減少していることについては、漁獲のほとんどがゼロ歳から二歳までの未成魚が大半を占めております、近年、この漁獲が増大したこと、それから一方で、未成魚の発生が少ない年が頻発をし、その結果、親魚まで生き残る魚が少なかったことが主な原因であるというふうに科学委員会が分析をしております。このように、ISC、科学委員会は日本海の産卵場での漁獲が親魚資源の減少につながったということは言っておりませんで、ウェッジに記載のあるような、〇四年から始まった日本海の産卵場での漁獲の影響により成魚の資源量や漁獲量が減少してきたという指摘は、事実とは異なるんではないかと考えているところでございます。

親が減った理由は、① 未成魚の発生が少なかったことと、②未成魚の漁獲圧が上昇した結果であり、③日本海産卵場の漁獲の影響では無い、という主張です。③については、この前の記事で検証をしたので、今日は①と②について検証します。

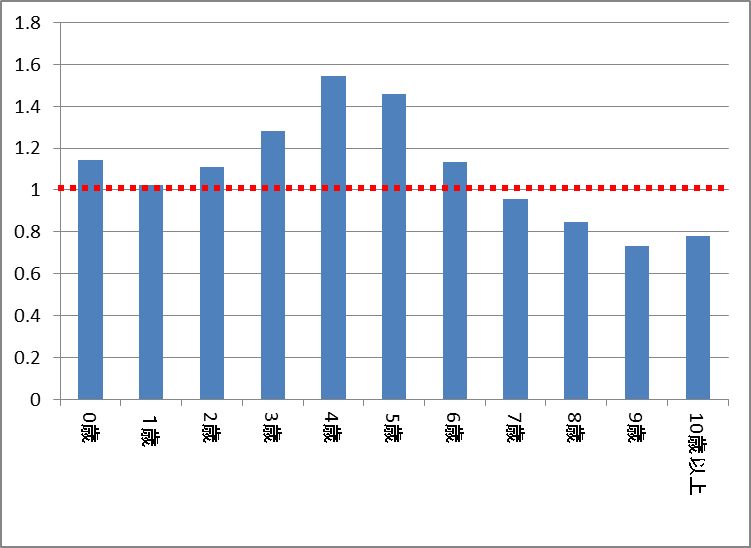

まず、最近の未成魚の漁獲圧がどれぐらい上がったかを見てみましょう。北太平洋まぐろ類国際科学委員会ISCの最新のレポートのデータをつかって、2002-2004年の漁獲率と2009-2011年の漁獲率を比較したのが次の図です。

値が1を上回ると最近の漁獲率が上がっていることになります。0-2歳の漁獲率はほとんど増えていないし、高齢魚の漁獲率はむしろ減少していることがわかります。漁獲率が大きく上がっているのは、日本海の産卵場巻網が漁獲している3-5歳のみです。「近年、未成魚への漁獲圧が増大したから親魚が減った」という水産庁の主張は、根底からおかしいのです。

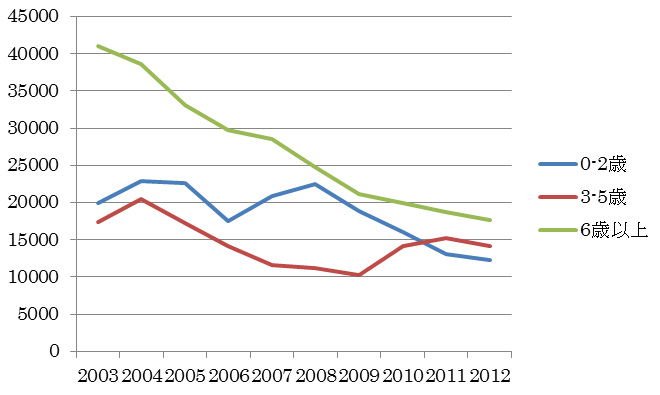

北太平洋まぐろ類国際科学委員会ISCの最新の資源評価をもとに、未成魚(0-2歳)、日本海産卵群(3-5歳)、高齢魚(6歳以上)の資源量(トン)を図示しました。

未成魚(0-2歳)と日本海産卵群(3-5歳)は、徐々に減少しているのに対して、高齢魚(6歳以上)が激減しています。もし水産庁の主張が正しいとすると、まず未成魚(0-2歳)が激減し、数年遅れ日本海産卵群(3-5歳)が激減し、さらに数年遅れて高齢魚(6歳以上)が減少していくはずなのですが、そうはなっていません。このデータを素直に解釈すると、「3-5歳まではマグロはいたけど、そこで獲っちゃったから、6歳以上の親魚が減っているんだな」となります。

日本海産卵場でクロマグロ産卵群を漁獲している山陰旋網組合は、Wedge(9月号)の取材に対して、「あまりクロマグロが減少しているといった感覚はない。去年も今年も自主規制の上限に達したので漁獲を止めたが、規制が無ければ、もっと獲れていた」と答えています。実際に漁をしている人達が「マグロは減っていない」というのだから、日本海の産卵場まではマグロは生き残っているのでしょう。

各地の定置網の水揚げを見ていても、3-4歳ぐらいまでは、それなりに漁獲されていますが、そこから上のサイズのマグロがほぼ消滅しています。先日、岩手県の定置網漁業者と話をしたのですが、昔は200kg以上のクロマグロが沢山獲れたそうです。最近は、10kg~30kgぐらいの未成魚は時折まとまって獲れるけど、そこから上のサイズは全く獲れないということです。

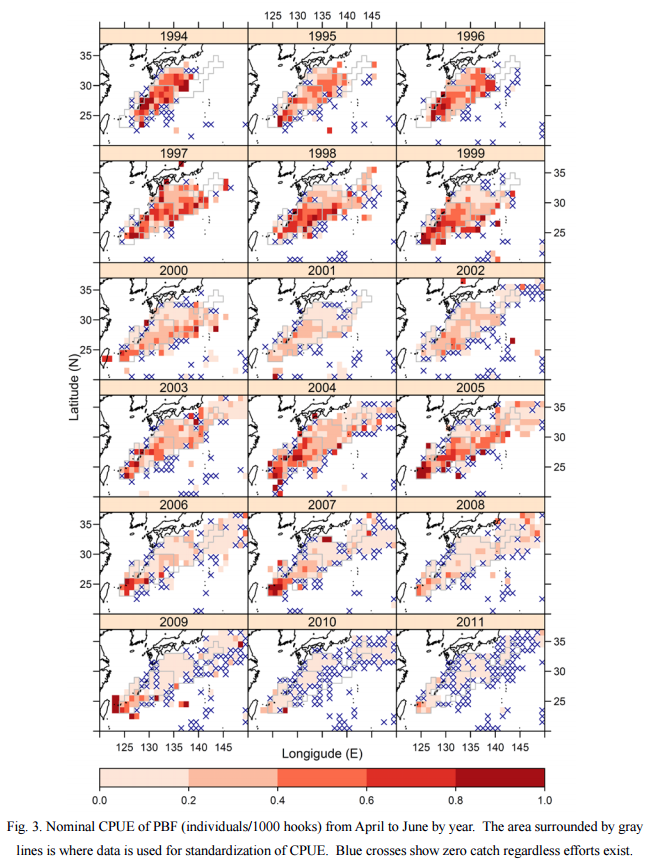

次に高齢魚を見てみましょう。日本海産卵場を卒業した6歳以上の魚は太平洋の沖縄産卵場に向かい、沿岸延縄漁業によって漁獲をされます。 ISCのこちらのレポートに太平洋の延縄漁業の漁獲データが整理されています。

http://isc.ac.affrc.go.jp/pdf/PBF/ISC12_PBF_1/ISC12-1PBFWG08_ichinokawa.pdf

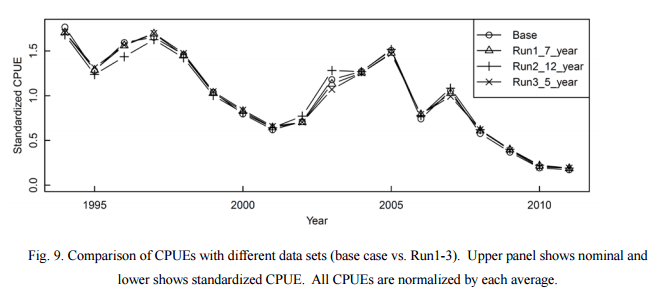

こちらの図は、大型の親の産卵場である太平洋の延縄の漁獲量です。針1000辺り何本のクロマグロが漁獲されたかが図示されています。×印は漁をしたけれど、クロマグロが捕れなかった場所です。日本海産卵場の操業が2004年に本格化してから、クロマグロの魚群が急激に減っていることがはっきりと読み取れます。

これを数値化したのが、下のグラフです。2005年から親魚が激減しています。

30kg(3歳)以下のマグロはそれなりに捕れている。でも、80kg(5歳)以上のマグロは激減している。ということは、「3歳から5歳の間に、誰かが獲っちゃった」と考えるのが妥当です。このサイズのクロマグロを大量漁獲しているのが日本海産卵場の旋網なのです。

- Comments: 1

- Trackbacks: 0

水産庁の国会答弁を徹底検証(その1)

しばらくブログをお休みしている間にいろんなことがありました。

発端は、Wedgeの4月号にクロマグロに関する記事を執筆したことです。

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4896

これまでブログに書いてきたことをまとめたような記事で、「絶滅危惧種の太平洋クロマグロには、ちゃんと卵を産ませましょう」というごく当たり前の内容です。

5月21日の参議院農水委員会で、鳥取県の舞立議員が、このWedgeの記事に関する質問を行い、水産庁長官は次のように答弁しています。

○政府参考人(本川一善君) この記事につきましては、大中型巻き網漁業による成魚、産卵をする親の魚の漁獲の一部を殊更にクローズアップをして、これが太平洋クロマグロ資源全体を危機に陥れるとの主張がなされているわけでございますけれども、私どもとしては、率直に言って公平性や科学的根拠を欠くものではないかというふうに考えているところでございます。

「科学的根拠を欠く」とまでいわれてしまったので、しっかりと反論をしていきたいと思います。国会答弁の内容はこちらで見ることができます。水産庁の主張を整理するとこんな感じです。

- 日本海産卵場の漁獲がクロマグロの産卵に与える影響は軽微である

- クロマグロ幼魚の新規加入が減ったのは海洋環境が原因

- クロマグロ幼魚の新規加入は成魚の資源量とは無関係に変動する

- 成魚ではなく未成魚を獲り控えることが重要と科学委員会が言っている

これら4つの論点について、個別に反論します。

検証1 日本海産卵場の漁獲がクロマグロの産卵に与える影響は軽微である

国会答弁での発言です。

○舞立昇治君

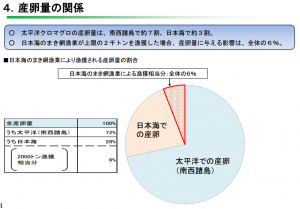

先ほどの縦二枚の二ページを御覧いただければと思いますけれども、二ページの下の表でございます。太平洋クロマグロの産卵量でございますけれども、日本海で三割弱、南西諸島で七割強と。仮に日本海側で、今自主規制、上限二千トンにしておりますけれども、この産卵量に与える影響は全体の六%程度ということが表で書かれております。こういったようなことで、親魚と稚魚の相関関係は確認されないほか、生存率、先ほども言われましたように海洋環境により大きく影響されるということで、ほとんど関係ないということが分かるかと思います。

舞立議員が根拠として示した円グラフは、水産庁の資料と同じものだそうです。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/pdf/3data3-1.pdf

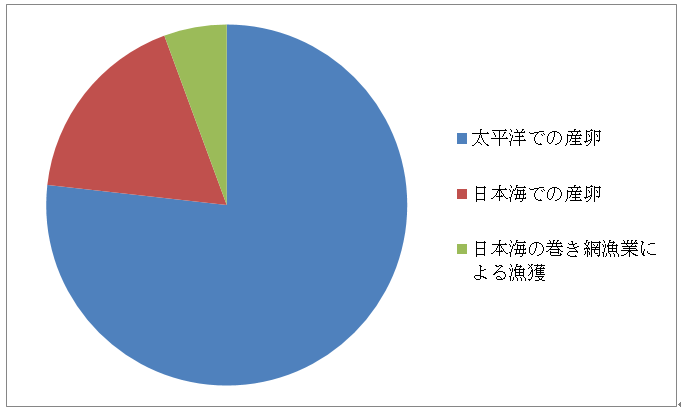

水産庁は、 3-5歳魚は日本海で卵を産み、6歳以上は沖縄で産むと仮定て、過去10年の太平洋での産卵量と日本海の産卵量を求めたそうです。その結果、日本海の産卵は全体の3割に過ぎず、自主規制の二千㌧漁獲をしても産卵量全体の6%に過ぎないので、大した影響は無いということです。

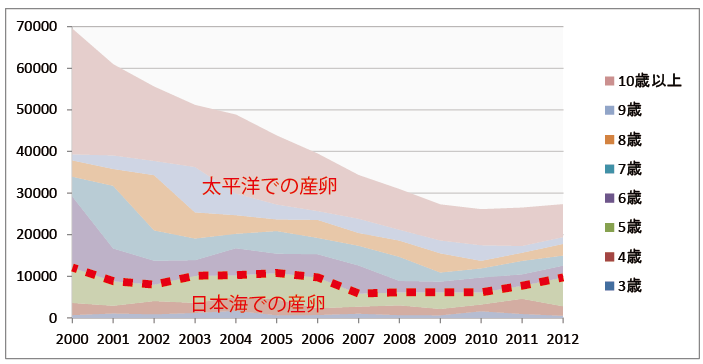

北太平洋まぐろ類国際科学委員会(ISC)のレポートの数値から、年齢別の産卵親魚重量を計算すると次のようになります。

このなかで、3-5歳が日本海、6歳以上が太平洋で産卵すると考えて、2003-2012年の産卵量をまとめてみると、水産庁が出したのと同じような円グラフが書けました。

水産庁と舞立議員は、その年の産卵量だけをみて、漁獲の影響を議論しているのですが、この考え方は、そもそも間違えています。漁獲によって失われるのは、その年の産卵だけでなく、その先の生涯の産卵機会が全て失われます。特に成熟したての若い親を産卵する場合には、その年の産卵よりむしろ将来の産卵が失われる効果が大きいのです。

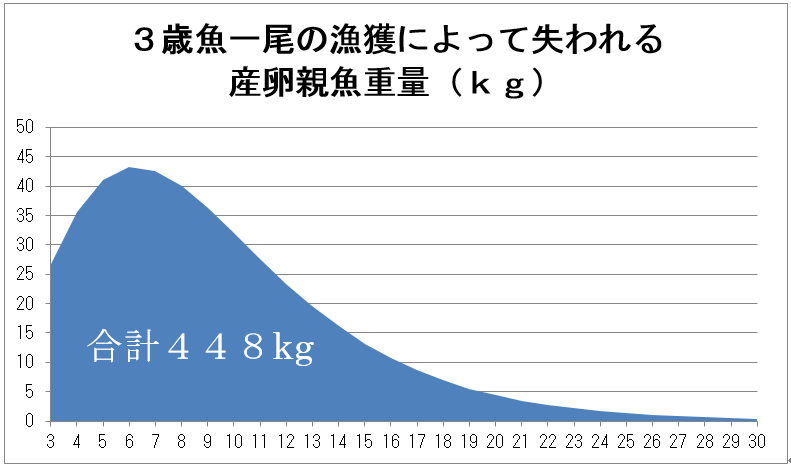

境港の水揚げの大半を占める3歳魚を1尾漁獲したときの長期的な影響を考えてみましょう。まず、3歳で産むはずだった26.66kgの親魚が失われます。さらに、約78%が生き残って来年も卵を産むはずでした。翌年の4歳の産卵親魚35.6kgが失われます。失われた未来の産卵を足していくと、448kgの産卵親魚が失われたことになります。

日本海産卵場の漁獲の主体である3歳の親魚を1トン漁獲すると、その先に卵を産むはずだった親魚が17トン失われる計算になります。水産庁は、17年ローンの初年度の返済金額のみを計算して、「「返済金額が少ない」と主張しているのです。

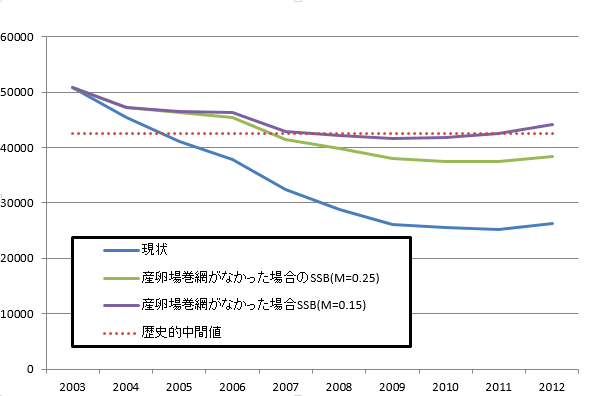

では、産卵場巻き網の長期的な影響を評価してみましょう。境港では、漁獲の体調組成データをとっています。このデータを使って、これらの魚が漁獲されずに生き残ったとしたら、産卵親魚量がどのぐらい増えていたかを試算したのが下の図です。

現実の親魚資源量の推移を青線で示しました。2003年から2012年の間に半減しています。日本海産卵場の巻き網操業が無かったシナリオ(緑線)では、親魚の減少幅は半分以下に緩和され、親魚量は、現在の回復目標水準である歴史的中間値と近い水準になりました。太平洋クロマグロのモデルは、自然死亡が高すぎることが複数の研究者から指摘されています。近縁種である大西洋クロマグロやミナミマグロで使われている自然死亡率を採用すると、漁業を免れた個体が産める卵はさらに増えて、紫線のようになります。

この試算では、獲らなかった魚が生き残るところまでしか考慮していないのですが、生き残った魚が卵を産み、それが未来の加入増加につながっていく効果も期待できます。親魚量はこの試算以上に増えていたはずです。以上の試算から、2004年から巻き網が産卵場での操業を始めたために、クロマグロの親魚量が激減し、未成魚の漁獲半減といった規制が必要になったと言えます。

漁業が再生産に与える長期的な影響を考慮するには、俺がやったように、その漁業が無かった場合の親魚量を試算するのが一般的です。そういった試算をすれば、産卵場の操業が大きな影響を与えていることは明白です。産卵場の漁獲が問題視されてから10年近くの歳月が流れていますが、水産庁は未だに当然やるべき試算をせず、適当な円グラフをかいて「影響はほとんど無い」と言い張っているのです。

次回は、「クロマグロ幼魚の新規加入が減ったのは海洋環境が原因」という二番目の論点の妥当性を検証します。

Appendix A

3歳魚の1個体の漁獲によって失われる産卵親魚重量の試算

| 年齢 | 体重(a) | 生残率(b) | 失われた産卵親魚重量(a×b) |

| 3 | 26.66152 | 1 | 26.66152 |

| 4 | 45.66521 | 0.778801 | 35.5641 |

| 5 | 67.7534 | 0.606531 | 41.09451 |

| 6 | 91.52172 | 0.472367 | 43.2318 |

| 7 | 115.7943 | 0.367879 | 42.59834 |

| 8 | 139.6713 | 0.286505 | 40.01649 |

| 9 | 162.5152 | 0.22313 | 36.26203 |

| 10 | 183.9116 | 0.173774 | 31.95904 |

| 11 | 203.6231 | 0.135335 | 27.55739 |

| 12 | 221.5456 | 0.105399 | 23.35073 |

| 13 | 237.6705 | 0.082085 | 19.50918 |

| 14 | 252.0544 | 0.063928 | 16.1133 |

| 15 | 264.7957 | 0.049787 | 13.1834 |

| 16 | 276.0169 | 0.038774 | 10.70234 |

| 17 | 285.8523 | 0.030197 | 8.631992 |

| 18 | 294.4386 | 0.023518 | 6.924532 |

| 19 | 301.9095 | 0.018316 | 5.529666 |

| 20 | 308.3918 | 0.014264 | 4.398972 |

| 21 | 314.0029 | 0.011109 | 3.488258 |

| 22 | 318.8505 | 0.008652 | 2.758597 |

- Comments: 0

- Trackbacks: 1

持続的な漁業・魚食運動は、どうやら次の段階に突入したっぽい

昨日は、リディラバの安部君の話を聞きに行った。本気で世の中を変えようという人間は面白いし、とても刺激になった。

彼の話の中で、特に印象に残ったのは、「パフォーマンスの高い組織のコミュニケーションは、トップダウンからボトムアップに移行する」という話。

1)最初の段階

最初は、誰か一人がリーダーになって、組織を引っ張る必要がある。明確なリーダーがいて、フォロアーがリーダーをサポートする仕組みで、いわゆるワンマン企業のようなイメージ。こういう組織は規模が小さいうちは高いパフォーマンスを示すのだけど、組織の規模が大きくなると、リーダーのマンパワーがボトルネックになりがちだ。また、何かの事情でリーダーが不在になると、組織構造が維持できない。

2)ネクストステップ

そこから成長できる組織は、フォロアー同士のネットワークが出来ていく。これによって、リーダーが不在でもある程度は組織の構造が維持できるようになる。

3)最終ステップ

最終的には、いくつもの核ができて、リーダーの存在が見えなくなる。意志決定の負荷が分散していくというわけだ。

こういう構造になると、いくらでも規模を拡張できる。こんな感じで。

この話は、全然本筋じゃなかったんだけど、俺的には凄く腑に落ちたんだよね。自分がやってきたことが、順調に広がって、次のステップに移ったんだな、と。

10年ぐらい前に、持続的な漁業・魚食を目指す運動を始めたときは、文字通りたった一人。俺自身が動かないと何も起こらない状況からのスタートだった。その後も、俺を含む少人数のグループの活動であって、「俺の知らないところで、何かが起こる」というのは、あり得なかった。最近は、仲間が増えて、その仲間がそれぞれの得意分野で、独自な活動を始めている。その結果、同時多発的にいろいろなことが起こるようになった。俺自身がワクワクしながら、次に何が起こるのかを見守っている感じ。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

4月15日のクローズアップ現代

視聴者の反応は、好評だったようです。

番組の内容がNHKのウェブサイトに公開されております。番組の一部が動画でご覧いただけます。

とても良く出来た動画だと思いますので、ぜひ、ご覧ください。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

BSジャパン「日経プラス10」に出演します

本日、夜10時から放送のBSジャパン「日経プラス10」に出演します。

食卓から魚が消える!?日本の「魚食」はどうなる

~ホッケ・アジ・クロマグロが深刻な不漁に…日本の海で何が起きているのか/繰り返される“乱獲”水産業界が陥った現実/漁業を知り尽くしたプロが語る「賢く食べて魚を増やす」方法とは/日本の漁獲規制は“抜け穴”だらけだった!?水産資源再生への道はあるのか~

https://twitter.com/nikkeiplus…/…/595473094782767105/photo/1

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

本日、NHKクローズアップ現代に出演します

- 2015-04-15 (水)

- 未分類

食卓の魚高騰! 海の資源をどう守る

出演者勝川 俊雄 さん

(東京海洋大学 産学・地域連携推進機構 准教授)

漁獲量の減少によって、アジやホッケなど食卓の魚の高騰がつづいている。原因とされるのは、海水温上昇など海の異変と乱獲。追い詰められた漁業者は、収入を確保するため小型魚や幼魚まで捕る「負のスパイラル」に陥っている。漁業復活には、資源を守ることが急務だ。今年、国は絶滅危惧種に指定されたクロマグロの幼魚の漁獲量を半減する規制を導入した。すでに多くの魚に漁獲規制を導入し、資源回復に成功している欧米諸国の成功例を参考にしたのだ。国内では、さらに踏み込んだ制度の導入も一部で始まり、新潟の甘エビなどで効果が見え始めている。規制に実効性を持たせ、消費者に、安定しておいしい魚を供給し続けるにはどうすればいいのか。漁業再生の方策を探る。

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

異動のご挨拶

- 2015-04-02 (木)

- お知らせ

4月1日づけで、東京海洋大学に異動しました。産学・地域連携推進機構というところで、地域と大学をつなぐ仕事をします。品川にオフィスがあるので、遊びに来てください。

これまでは、教育・研究が主要業務で、その合間に地域を回っていましたが、今後は地域を回るのが主要業務になります。東京海洋大学は、釜石、気仙沼に拠点が有り、月に何度かは訪問することになります。往復にいろいろな場所をまわろうとおもいます。東北には頻繁にお邪魔することになると思います。震災から4年が経過しました。5年を復興の一区切りとすると、今年度は最後の1年です。今まで以上に現場を回って、地域の漁業を未来につなげるお手伝いが出来ると思います。

クロマグロやニホンウナギの絶滅危惧種指定などがあり、水産資源の持続性が社会問題になりつつあります。東京に拠点を移したことで、今まで以上にメディア対応が出来ると思います。水産資源に関する勉強会も開きたいですね。

よろしくお願いします 🙂

- Comments: 3

- Trackbacks: 0

大平洋クロマグロについて、みんなに知っておいてほしいこと

- 2014-12-11 (木)

- クロマグロ

2014年11月17日に、国際自然保護連合がレッドリストを改訂して、新たに太平洋クロマグロ、アメリカウナギ、カラスフグ を絶滅危惧種として指定しました。レッドリストは関係諸国に保全の必要性を示すのが目的であり、掲載されたからといって、ただちに強制的な規制がかかるわけではありません。関係諸国が連携して、保全措置を執ることが強くもとめられています。IUCNのプレスリリースでは、アジアの食品需要がこれらの魚種の減少を引き起こしたと指摘しています。これらの魚種の大半を消費する日本には、世界から厳しい目が向けられています。

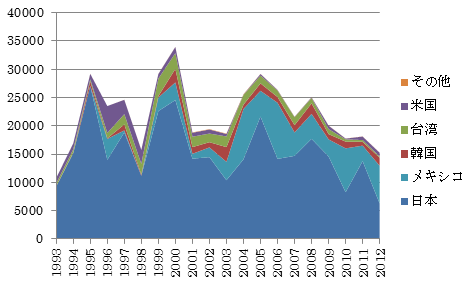

1950年代には、4万トンあったクロマグロの漁獲量は、現在は1万5千トンまで落ち込んでいます。国別に見ると、最も漁獲が多いのが日本で、その次にメキシコです。台湾、韓国、アメリカ合衆国も漁獲をしているのですが、その量は比較的少ないです。日本が「韓国のせいでクロマグロが減った」と主張しても、他国の理解は得られないでしょう。クロマグロは、太平洋を横断して長距離回遊することが知られていますが、その主な生息域と産卵場は日本周辺海域です。クロマグロの回復のカギを握っているのは、われわれ日本人なのです。

クロマグロの国別漁獲量(トン) (http://kokushi.job.affrc.go.jp/H25/H25_04.pdfより作図)

クロマグロ漁業には、未成魚への高い漁獲圧、産卵場での集中漁獲、規制の欠如という、解決すべき3つの問題が存在します(参考記事)。このまま何もしなければ、ワシントン条約でクロマグロの国際取引が規制をされるのは時間の問題です。尻に火がついた関係漁業国は、大慌てで、クロマグロの漁獲規制の準備をしています。今月サモアで開催された国際会議(WCPFC)で、日本を含む各国は、2002-2004年を基準に未成魚の漁獲量を半減させることで合意しました。

これまで漁獲規制が無かった太平洋クロマグロに対して、各国が漁獲量の上限を設定したという点では、意義がある会合でした。では、この規制でクロマグロは回復するのでしょうか。

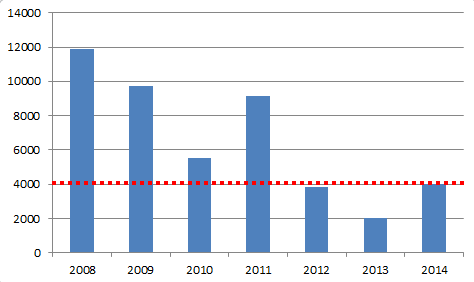

クロマグロ未成魚の漁獲量(2008-2012は水産庁調べ、2013,2014は筆者が市場統計から推定)

この図は日本のクロマグロ未成魚の漁獲量を示したものです。水産庁は2012年までのデータしか公開していないので、2013年と2014年は、私が産地の水揚げ情報から推定したものです。赤い点線が今回合意した漁獲上限の4007トンを示しています。ここ数年は漁獲量がこの上限に達していません。未成魚の漁獲量半減というと、とても厳しい措置のように聞こえますが、実際はそうではありません。今よりもずっと多くの未成魚が獲れていた10年以上前の漁獲量を基準に半減しているので、これまで通り、未成魚を獲り続けることができるのです。商品の元値をつり上げ、大幅に割り引いて販売しているように見せかける「二重価格」と同じ仕組みです。実はウナギでも同じことをやっています(参考記事)。ウナギの場合は、2014年が10年に一度の当たり年で、ここ数年のなかでは漁獲が多かったのです。そこで、2014年の漁獲量を基準に3割削減しました。漁獲が例外的に多かった年を基準にすることで、漁獲量を減らしているように見せかけているのです。

クロマグロは10年間に約半分に減少したので、未成魚は『漁獲量半減』ですが、これまで通り漁獲を続けることが出来ます。成魚については、10年前の漁獲量据え置きですから、獲りきれないような漁獲枠になります0。産卵場での集中漁獲は、今後も継続される見通しです。今回合意した規制では漁獲にブレーキがかからないので、価格への影響は軽微ですが、逆に言うと、資源の回復はあまり期待できません。

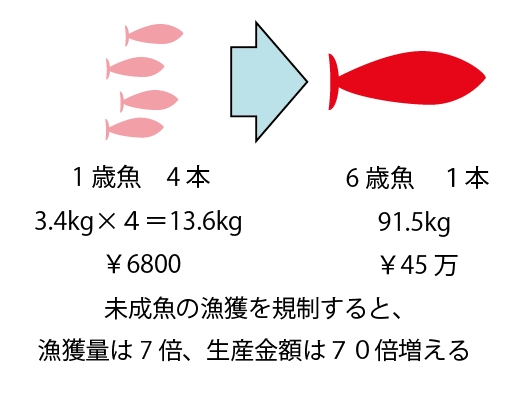

日本では、漁獲規制は消費者に不利益をもたらすと考える人が多いですが、実はそうではありません。消費の中心である1歳のマグロを、5年後に大きくしてから産卵期以外の時期に漁獲するとどうなるでしょうか。自然死亡で個体数は四分の一に減ります。しかし、体の大きさが3.4キロから91.5キロへと、約30倍に増えるので、漁獲量は7倍に増えます。また、一キロあたりの単価も、500円から、5000円に、10倍に増えるので、生産金額は70倍になります。さらに、6歳で漁獲をすれば、すでに何回も卵を産んでいるので、資源の回復にもつながります。適切な漁獲規制を行うことで、漁業が儲かるようになり、消費者も今よりも多くのマグロを持続的に食べられるのです。

大西洋には、大西洋クロマグロという別の種のマグロが生息しています。大西洋クロマグロも乱獲で激減したことから、2010年にワシントン条約での貿易規制が検討されました。それを転機として、EU主導で厳しい漁獲規制を導入した結果、資源が順調に回復しています。EUは今回の大平洋クロマグロの規制について、「会議には進歩が見られず、クロマグロ資源再建については、実現への熱意が不足していた」と非難しています。大西洋クロマグロの場合、EUは直近年から漁獲量を4割削減しました。また、30kg未満のクロマグロは漁獲禁止ですから、太平洋の「なんちゃって規制」とは雲泥の差です。水産庁は、「漁業者の生活を守るために急激な規制は避けるべきだ」ともっともらしいことを言いますが、厳しい漁獲規制で資源を回復させたEUと、見かけだけの規制で資源を減少させ続ける日本のどちらが、長い目で漁業者の生活を守れるかは自明です。

日本人は、海外から水産資源の持続性について指摘されると、「われわれの食文化を否定するな」と感情的に反発しがちです。しかし、食文化だからという理由で、非持続的な消費を続けていたら、遅かれ早かれ資源が枯渇して、文化自体が成り立たたなくなってしまいます。子の代、孫の代へとマグロ食文化を伝えていくためにも、絶滅危惧種指定の意味を真摯に受け止めて、漁業者も消費者も一時的な我慢をすることが求められています。

- Comments: 2

- Trackbacks: 0

WCPFCの合意について

- 2014-12-05 (金)

- 未分類

これまで漁獲規制が無かった太平洋クロマグロに対して、各国が漁獲量の上限を設定したという点では、意義がある会合でした。未成魚の漁獲量の半減というと、とても厳しい措置のように聞こえますが、実際はそうではありません。今よりもずっと多くのクロマグロが獲れていた10年以上前の漁獲量を基準に半減するので、日本の漁獲量は、過去3年の平均と比べて、たった6%削減されるに過ぎません。これまでと同じように漁獲を続けることが出来るので、価格への影響は軽微ですが、逆に言うと、資源の回復はそれほど期待できないでしょう。

最近の水揚げ量は上限に届いていないことから、流通量や価格への影響は限られそうだ。

漁獲量を半減したのに、「最近の水揚げ量は上限に達しない」って、おかしいと思いませんか?

- Comments: 0

- Trackbacks: 0

- Search

- Feeds

- Meta

- @katukawa からのツイート

- アクセス

-

- オンライン: 4

- 今日: 2649(ユニーク: 512)

- 昨日: 1805

- トータル: 9826709

from 18 Mar. 2009

![IMG_4219[1]](http://katukawa.com/wp-content/uploads/IMG_42191-300x225.jpg)