しばらくブログをお休みしている間にいろんなことがありました。

発端は、Wedgeの4月号にクロマグロに関する記事を執筆したことです。

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4896

これまでブログに書いてきたことをまとめたような記事で、「絶滅危惧種の太平洋クロマグロには、ちゃんと卵を産ませましょう」というごく当たり前の内容です。

5月21日の参議院農水委員会で、鳥取県の舞立議員が、このWedgeの記事に関する質問を行い、水産庁長官は次のように答弁しています。

○政府参考人(本川一善君) この記事につきましては、大中型巻き網漁業による成魚、産卵をする親の魚の漁獲の一部を殊更にクローズアップをして、これが太平洋クロマグロ資源全体を危機に陥れるとの主張がなされているわけでございますけれども、私どもとしては、率直に言って公平性や科学的根拠を欠くものではないかというふうに考えているところでございます。

「科学的根拠を欠く」とまでいわれてしまったので、しっかりと反論をしていきたいと思います。国会答弁の内容はこちらで見ることができます。水産庁の主張を整理するとこんな感じです。

- 日本海産卵場の漁獲がクロマグロの産卵に与える影響は軽微である

- クロマグロ幼魚の新規加入が減ったのは海洋環境が原因

- クロマグロ幼魚の新規加入は成魚の資源量とは無関係に変動する

- 成魚ではなく未成魚を獲り控えることが重要と科学委員会が言っている

これら4つの論点について、個別に反論します。

検証1 日本海産卵場の漁獲がクロマグロの産卵に与える影響は軽微である

国会答弁での発言です。

○舞立昇治君

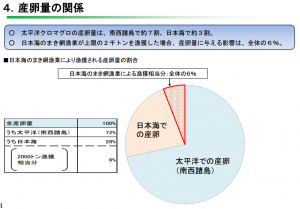

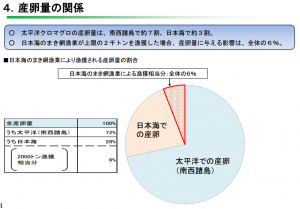

先ほどの縦二枚の二ページを御覧いただければと思いますけれども、二ページの下の表でございます。太平洋クロマグロの産卵量でございますけれども、日本海で三割弱、南西諸島で七割強と。仮に日本海側で、今自主規制、上限二千トンにしておりますけれども、この産卵量に与える影響は全体の六%程度ということが表で書かれております。こういったようなことで、親魚と稚魚の相関関係は確認されないほか、生存率、先ほども言われましたように海洋環境により大きく影響されるということで、ほとんど関係ないということが分かるかと思います。

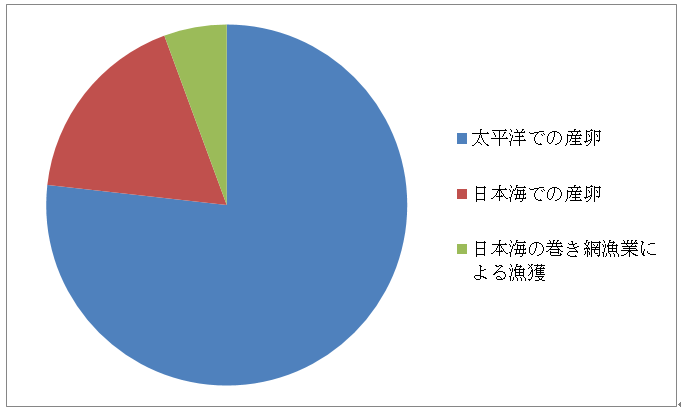

舞立議員が根拠として示した円グラフは、水産庁の資料と同じものだそうです。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/pdf/3data3-1.pdf

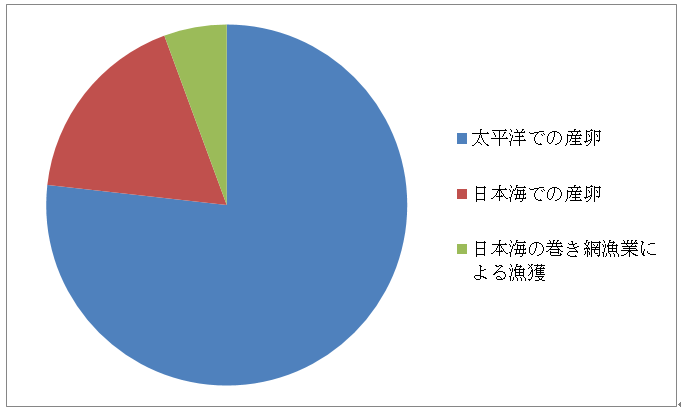

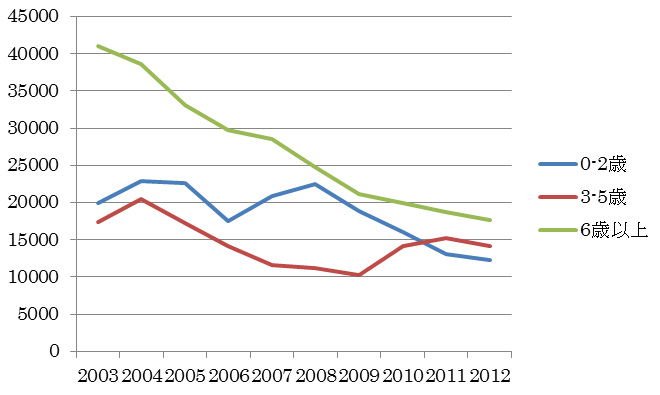

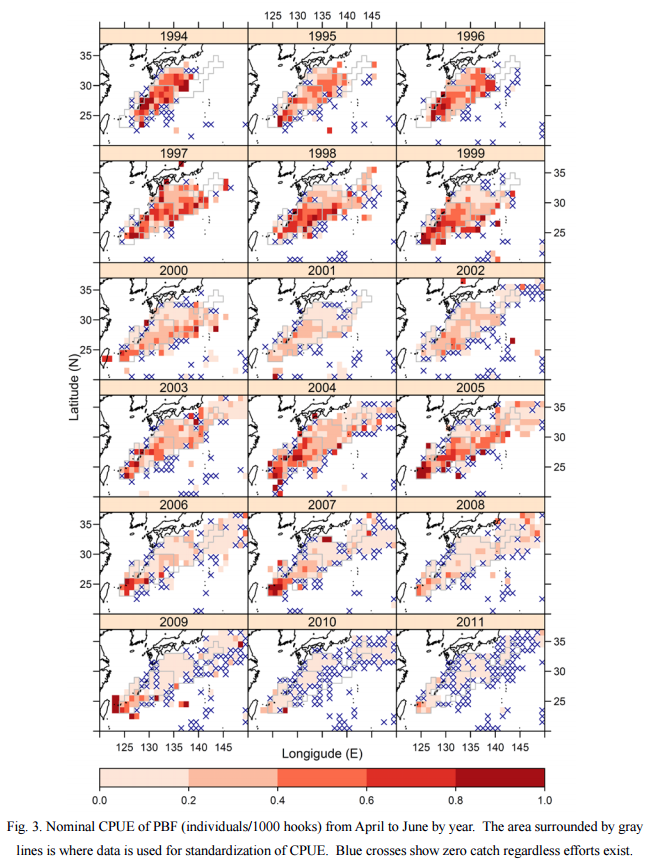

水産庁は、 3-5歳魚は日本海で卵を産み、6歳以上は沖縄で産むと仮定て、過去10年の太平洋での産卵量と日本海の産卵量を求めたそうです。その結果、日本海の産卵は全体の3割に過ぎず、自主規制の二千㌧漁獲をしても産卵量全体の6%に過ぎないので、大した影響は無いということです。

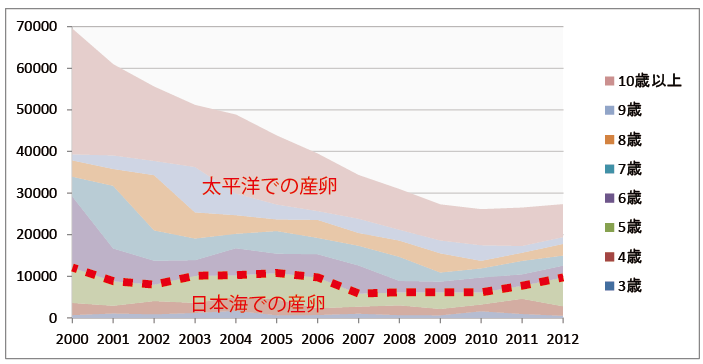

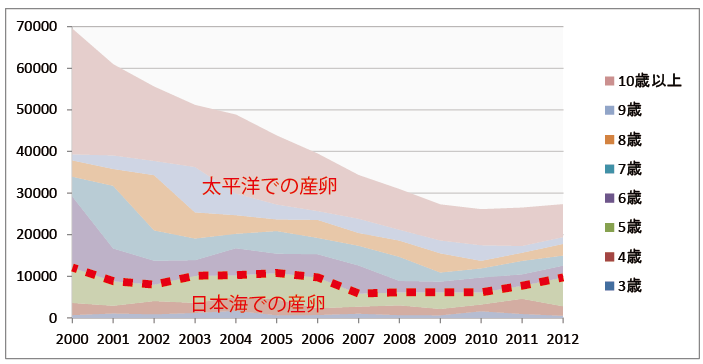

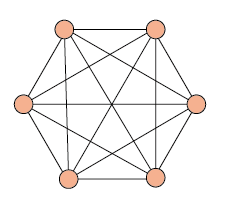

北太平洋まぐろ類国際科学委員会(ISC)のレポートの数値から、年齢別の産卵親魚重量を計算すると次のようになります。

このなかで、3-5歳が日本海、6歳以上が太平洋で産卵すると考えて、2003-2012年の産卵量をまとめてみると、水産庁が出したのと同じような円グラフが書けました。

水産庁と舞立議員は、その年の産卵量だけをみて、漁獲の影響を議論しているのですが、この考え方は、そもそも間違えています。漁獲によって失われるのは、その年の産卵だけでなく、その先の生涯の産卵機会が全て失われます。特に成熟したての若い親を産卵する場合には、その年の産卵よりむしろ将来の産卵が失われる効果が大きいのです。

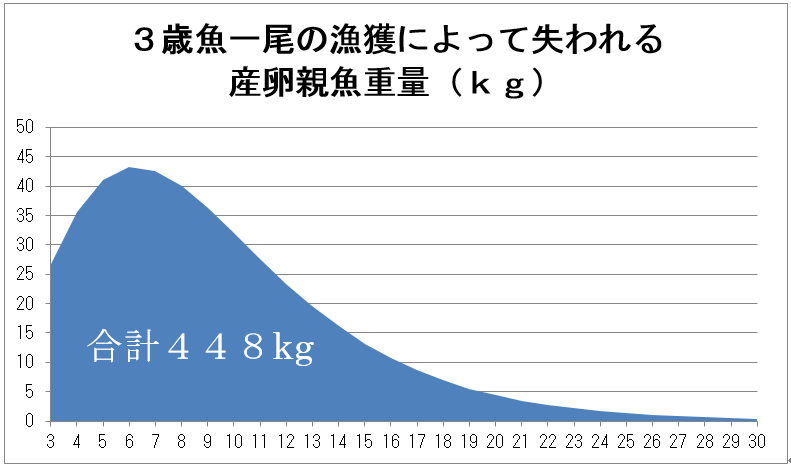

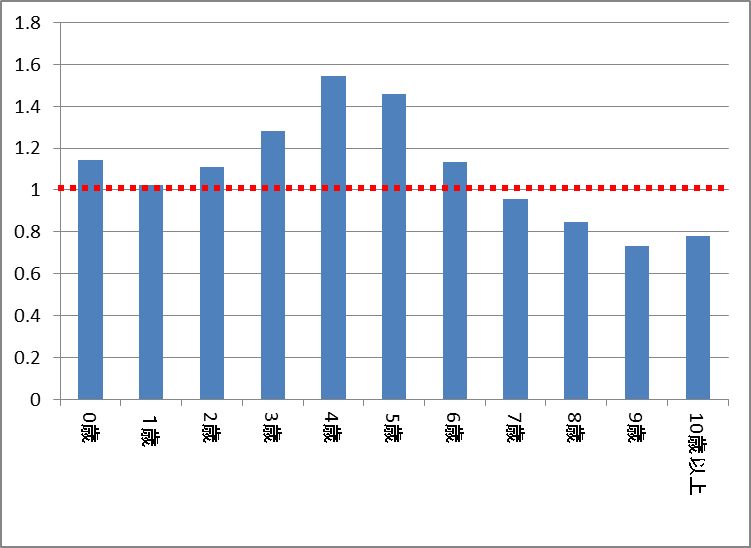

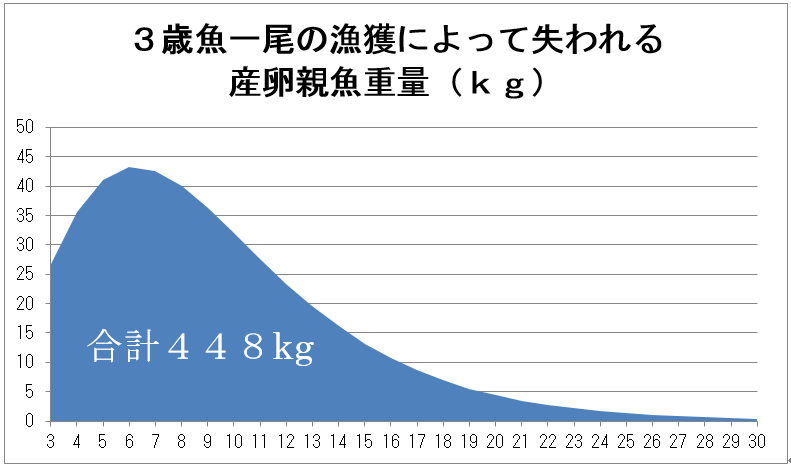

境港の水揚げの大半を占める3歳魚を1尾漁獲したときの長期的な影響を考えてみましょう。まず、3歳で産むはずだった26.66kgの親魚が失われます。さらに、約78%が生き残って来年も卵を産むはずでした。翌年の4歳の産卵親魚35.6kgが失われます。失われた未来の産卵を足していくと、448kgの産卵親魚が失われたことになります。

日本海産卵場の漁獲の主体である3歳の親魚を1トン漁獲すると、その先に卵を産むはずだった親魚が17トン失われる計算になります。水産庁は、17年ローンの初年度の返済金額のみを計算して、「「返済金額が少ない」と主張しているのです。

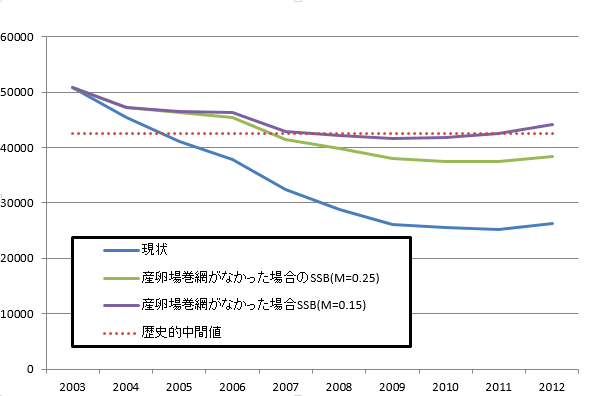

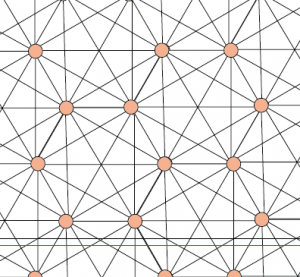

では、産卵場巻き網の長期的な影響を評価してみましょう。境港では、漁獲の体調組成データをとっています。このデータを使って、これらの魚が漁獲されずに生き残ったとしたら、産卵親魚量がどのぐらい増えていたかを試算したのが下の図です。

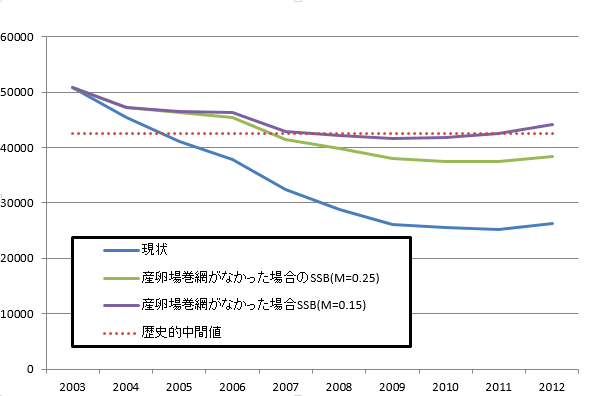

現実の親魚資源量の推移を青線で示しました。2003年から2012年の間に半減しています。日本海産卵場の巻き網操業が無かったシナリオ(緑線)では、親魚の減少幅は半分以下に緩和され、親魚量は、現在の回復目標水準である歴史的中間値と近い水準になりました。太平洋クロマグロのモデルは、自然死亡が高すぎることが複数の研究者から指摘されています。近縁種である大西洋クロマグロやミナミマグロで使われている自然死亡率を採用すると、漁業を免れた個体が産める卵はさらに増えて、紫線のようになります。

この試算では、獲らなかった魚が生き残るところまでしか考慮していないのですが、生き残った魚が卵を産み、それが未来の加入増加につながっていく効果も期待できます。親魚量はこの試算以上に増えていたはずです。以上の試算から、2004年から巻き網が産卵場での操業を始めたために、クロマグロの親魚量が激減し、未成魚の漁獲半減といった規制が必要になったと言えます。

漁業が再生産に与える長期的な影響を考慮するには、俺がやったように、その漁業が無かった場合の親魚量を試算するのが一般的です。そういった試算をすれば、産卵場の操業が大きな影響を与えていることは明白です。産卵場の漁獲が問題視されてから10年近くの歳月が流れていますが、水産庁は未だに当然やるべき試算をせず、適当な円グラフをかいて「影響はほとんど無い」と言い張っているのです。

次回は、「クロマグロ幼魚の新規加入が減ったのは海洋環境が原因」という二番目の論点の妥当性を検証します。

Appendix A

3歳魚の1個体の漁獲によって失われる産卵親魚重量の試算

| 年齢 |

体重(a) |

生残率(b) |

失われた産卵親魚重量(a×b) |

| 3 |

26.66152 |

1 |

26.66152 |

| 4 |

45.66521 |

0.778801 |

35.5641 |

| 5 |

67.7534 |

0.606531 |

41.09451 |

| 6 |

91.52172 |

0.472367 |

43.2318 |

| 7 |

115.7943 |

0.367879 |

42.59834 |

| 8 |

139.6713 |

0.286505 |

40.01649 |

| 9 |

162.5152 |

0.22313 |

36.26203 |

| 10 |

183.9116 |

0.173774 |

31.95904 |

| 11 |

203.6231 |

0.135335 |

27.55739 |

| 12 |

221.5456 |

0.105399 |

23.35073 |

| 13 |

237.6705 |

0.082085 |

19.50918 |

| 14 |

252.0544 |

0.063928 |

16.1133 |

| 15 |

264.7957 |

0.049787 |

13.1834 |

| 16 |

276.0169 |

0.038774 |

10.70234 |

| 17 |

285.8523 |

0.030197 |

8.631992 |

| 18 |

294.4386 |

0.023518 |

6.924532 |

| 19 |

301.9095 |

0.018316 |

5.529666 |

| 20 |

308.3918 |

0.014264 |

4.398972 |

| 21 |

314.0029 |

0.011109 |

3.488258 |

| 22 |

318.8505 |

0.008652 |

2.758597 |

![IMG_4219[1]](https://katukawa.com/wp-content/uploads/IMG_42191-300x225.jpg)